沈卫荣(张子凌绘)

今天要讲的内容有一定的难度,“说藏传密教中的欢喜佛与双修法”,它既难言说,也容易招受争议,希望大家有更多一点耐心来听我讲这一讲。“欢喜佛与双修法”是我一直以来关心和研究的题目,十年前我就曾以这个题目发表过一篇文章,刊登在《东方早报·上海书评》上。我用心研究这个题目,是因为我近十余年来对密教解释学这门学问有浓厚的兴趣,希望通过说清楚“欢喜佛与双修法”这个常常引起激烈的争议和批判的密教修法的宗教意义,来为我们解读密教、理解密教提供一个有典型意义的解释途径。因为“欢喜佛”“双修法”一方面吸引人的眼球,也确实为藏传佛教赢得了大量的粉丝和信众,但另一方面也是最受诟病的一种密教修法,使得藏传密教长期以来备受争议。如果我们能把它的宗教实践和象征意义解释清楚了,那么我们就不难为作为整体的密教修行的宗教合法性做出理性和符合宗教原理本身的解释了。

藏传佛教在美国的流行开始于上世纪六七十年代,这个时代正是美国的所谓“新时代运动(New Age Movement)”蓬勃兴起的时候,二战之后成长起来的美国“垮了的一代”(The Beat Generation)人,拒绝接受西方正统的价值观,改而从东方宗教中寻求精神解脱,激烈批判拜金主义,尝试使用迷幻药、实践性解放,来切身体验人类生命状态的极致。就是在这样的社会和文化大背景下,西方的“西藏热”开始兴起,而他们提出的“性解放”等主张,与他们受密教的影响有很密切的关系。

西方,特别是美国,此前以新教徒为主,在物质方面遵循新教的伦理,崇尚寡淡、简朴的生活方式,对于男女关系的要求也非常严格。而到了上世纪六七十年代,随着“新时代运动”的兴起,原有的这种新教式的价值观和生活方式受到了严重的挑战,人们开始崇尚个性自由,体验生命的极致,玩起了各种反传统、反文化的花样。而为了要替“性解放”等观念寻找理论的和宗教依据,他们便把目光投向了东方的宗教传统,特别是藏传佛教。他们认为藏传佛教中的“双修法”等概念和实践表明,人类既不用放弃现世的物质享受,也就是“身体的喜乐”,同时也还能够获得精神的解脱;这与新时代运动的主题思想非常契合,因此藏传佛教对于当时的西方人具有特殊的吸引力。从这个意义上说,“双修法”对于藏传佛教于西方的传播确实起到了一定作用。美国当代最著名的藏学家之一杰弗里·霍普金斯(Jeffrfey Hopkins)曾将根敦群培所著《欲论》翻译成英文,他不但把《欲论》作为现代西藏第一部具有人文主义思想的性爱指南书,而且还称赞它是可以同时让行者获得人生之男女喜乐和最终的精神解脱的藏传密教宝典,这是对这部与藏传佛教毫无关联的性学书的有意的误解和误导,从中也反映出了西方人对藏传密教的根本性的误解。

然而,“成也萧何,败也萧何”,藏传佛教近十余年来在西方受到了强烈的批判和攻击,这首先也是因为人们对藏传密教的错误理解。

…………

既然藏传佛教的主流是一种密教的传统,而密教又有“双修”一类特别容易引来诟病和争议的修法,那么,作为研究佛教,尤其是研究藏传密教的学者,我们必须要去做的一件事,就是要对这些看起来不符合一般大乘佛教之显教义理、有时甚至违背人间常规、常理的修法,做出宗教上的合理、如法的解释,我们必须要从宗教内部找到它们之所以能够存在的自洽的逻辑,而这就是密教诠释学的重要内容。我们必须要说明藏传密教中到底为什么会出现这样的东西?这些听起来很离奇的修法是否真的存在过?如果存在,那么,它们如理、合法吗?它们真的是佛陀所传的教法吗?显然,要对上述这些问题做出让人信服的回答是非常不容易的事情,很多人,包括我的同事、朋友都劝我不要去研究密教,因为研究密教必须自己具有密修的体验,而这又要求我们必须先接受上师的灌顶,像坎贝尔教授一样先立下誓言,才能进入密修阶段,而待你修成之后,你大概再也不能够,或者说不允许对密教进行理性的、学术的诠释了。如果你也像坎贝尔女士一样,对藏传密教说三道四的话,那就是犯戒和说谎了。我不同意这样的态度,佛教研究从根本上来说是一门诠释学的学问,是一种理解的学问。要理解佛教,并非我们非得是佛教徒不可。在第一讲导论时我就提到,研究一种密教的修法,并不要求学者必须自身有过修法的体验,必须获得了成就才行。这对于研究显教和密教是同一个道理,并不是还没有过涅槃体验的人,还没有成佛的人,就不可以研究和理解涅槃这个概念一样。佛教研究者的任务是要正确地理解佛教的概念和实践,密教研究的首要任务是要解释清楚佛教内部是如何合理化这些密教修行,并给其以能让人接受和理解的宗教意义的。

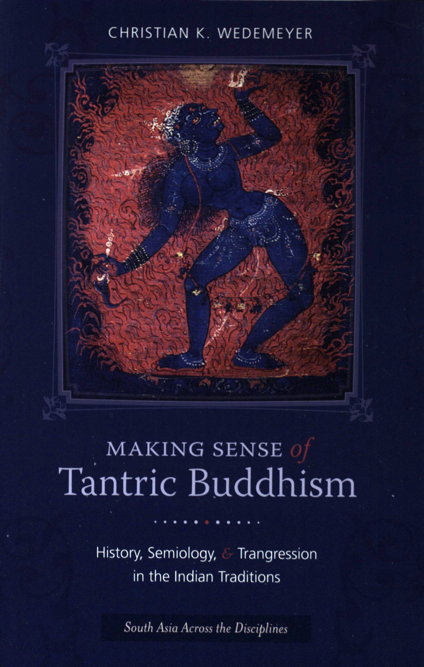

解释密教是藏传佛教研究中的一个大题目,很可惜这还是一个有待进一步深入探究的研究领域。十余年前,当我编译《何谓密教》一书时,我们收录了美国芝加哥大学宗教史教授魏德迈(Christian K. Wedemeyer)先生的两篇令人耳目一新的精彩论文,他尝试利用索绪尔的“涵指符号学”理论,来解释藏传佛教仪轨中为何会出现“五肉、五甘露”的供养,它们的宗教象征意义是什么? 所谓“五肉”是指马肉、牛肉、狗肉、驴肉和人肉,而“五甘露”是指大香、小香(也就是大便、小便)、骨髓、男人的精液和女人的经血等。按常理来说,这“五肉”“五甘露”怎么可以作为对佛、本尊所作的供养呢?魏德迈教授试图利用西方的符号学理论,来对密乘佛教仪轨中出现的这类违背世间常情的东西做出一个合理的学术解读。后来,魏德迈把他的这类研究,汇集成了一本专门解读密教的书,题为《为密教正名:印度传统中的违规、符号学和历史》(Making Sense of Tantric Buddhism),他的目的是要让密教make sense,即把密教的道理讲通、说明白,让人按常理就能理解它,说明白它到底为什么要有这些违反常规的做法。但这不是一件容易的事情,听说曾有日本学者称魏德迈这不是在make sense, 而是在make nonsense,即是说他完全是胡说八道。

我当时受魏德迈的启发和影响,便写了前面提到的那篇文章,即《欢喜佛与双修法》,发在《上海书评》和澎湃新闻网上。现在想来,我想要给“欢喜佛”和“双修法”这样的密教修法做一种如法和合理的解释,和魏德迈所做的对“五肉五甘露”的象征主义的解读,其实完全不是一个路数,虽然我曾经对魏德迈和他所作的这种理论性极强的密教解释方式十分佩服,但我并不认为索绪尔的“涵指符号学”,或者西方任何新理论可以借用来对“欢喜佛”和“双修法”做出令人信服的诠释学的理解和解读。作为一名佛教史家,或者佛教诠释学家,我认为我们更应该从藏传密教本身入手,探索它自己是如何来为密教正名的,如何来解读、解释这些瑜伽修法的,又是如何给这些看起来有违佛教之常规的密教修法赋予正面的和积极的宗教意义的。

近几年来,又有不少类似的丑闻出现,于是更多的人站出来指责藏传佛教。就连汉地的大和尚犯了戒,出了错,很多人也会说这是他受了藏传佛教的影响,甚至说这就是他读了宗喀巴《菩提道次第广论》而受到的坏影响,这真是岂有此理!这本来是两件完全不搭界的事情,风马牛不相及的。……我今天所要讨论的作为宗教修法的“欢喜佛”“双修法”,与世俗凡人的“性”完全不是同一回事,它有更复杂的宗教内涵和宗教规范,我们绝不能将“欢喜佛”和“双修法”与凡俗的男女两性关系放在同一个层面来分析和评价。所以,我为什么一开始就说“欢喜佛”和“双修法”这个话题不好讲呢?这是因为我们这些凡夫俗子至今还常常纠结于俗世的男女情爱之事,“爱别离”“求不得”“怨憎会”等等,多少烦恼缠绕,令人无法解脱。我们连日常之饮食男女的意义都搞不明白,又怎么能够理解以出世、解脱为目标的密教“性瑜伽”修习呢?

当然,虽然目前常常能见到有僧界的性丑闻曝光,但我感觉人们对这类报道的关心更多还是出于像阅读传为明代才子唐寅所写的《僧尼孽海》一样的兴趣,看热闹不怕事大,而并非真正关心宗教,更不是为了要理解宗教。老实说,借助“行手印”,实修“双修法”,在当今的藏传佛教实践中是否依然存在都是一个我无法知道的疑问,根据我个人的了解,以及和一些仁波切、上师们的接触和交流,我觉得至少在我所了解到的范围内,这类修法的实修或早已经不存在了。本来按照藏传佛教四种手印的修法传轨,出家人是不允许借助“行手印”,也就是所谓“明妃”而实修的,他们只被允许借助“法手印”“誓言手印”和“大手印”而作观修。所以,我们现在时常遇见的“假冒活佛骗财骗色”一类的多半是小说家言的故事,如果确实是发生了的,那其实也与藏传密教本身没有直接的关联,因为这些行为是非法、非理的,他们做的是与世俗的贪官污吏作奸犯科、贪污腐化同类型的事情,并不能把它们归罪于藏传密教,因为它们本来就不属于正规的藏传密教修行。

那么,藏传佛教中的“欢喜佛”“双修法”到底是怎么回事呢?今天,我希望能够把我自己这些年来学习、研究藏传密教修法而达成的对它的理解分享给大家。首先要说明的是,藏传密教的义理和修法都不是西藏人自己凭空捏造出来的,而是有其明确的印度来源的。当下有些激进的藏传佛教批评者公然声称藏传佛教根本就不是什么正统佛教,而是西藏人自己制造出来的邪术,或者说是来自印度的佛教杂糅了西藏本土的苯教而形成的一种看似佛教,其实是巫术的东西。这种说法当然是无稽之谈,是毫无根据的邪说。和我上一次讲的藏传密教的瑜伽修习一样,“欢喜佛”和“双修法”都是有其明确的来源的,它们最初都是从印度传入西藏的。西藏佛教徒把这些教法和仪轨引进以后,结合他们自己的修行经验,不断地发展和完善了这些修法,最后把它们的修习仪轨以文字形式正式确定下来。藏传佛教上师们对于这些从印度传来的密教修法的发展和确定,做出了具有自主创新式的伟大贡献,但它们本身的印度来源是断然不可否定的,藏传佛教后弘期上师们用心建构“西番中国”之世界佛教中心地位,其理由之一就是后弘期的“新译密咒”都是对印度流行的密咒文本的完完整整、忠实无误的翻译,也就是说后弘期所传密教都是有明确的自印度传入西番的明确的传承谱系的。还有一些人至今还坚持说,藏传密教中的这些修法其实是从汉地的道教中传过去的,1950年代高罗佩研究中国古代房中术时就坚持说藏传密教“双修法”中的“任持”就是道教炼丹术中的“回精法”等等,这种说法是断然不能采信的,我研究藏传密教文本已经有很多年了,我没有见到有任何道教的文本被翻译成藏文了,或者说有任何有关道教渗入藏传密教修法中的历史资料,而藏传密教的盛行主要是在后弘期发生的事情,这时很少有汉地的宗教文化传入西藏的记载,不管是佛教还是道教,反而是藏传密教却很快开始传入西域和汉地,有了相当广泛的传播,造成越来越大的影响。今天我们可以清楚地看到的是,藏传密教所有的修法都有明显的传自印度的文本依据,它们在后弘期初期就被翻译成了藏文,所以,毋庸置疑,藏传密教修法首先是一个印藏佛教的传统。

我想再次强调的是,人们现在对于藏传密教中的“性瑜伽”修行的纠结和不理解,多半是来自于我们对于世俗的“性”本身的纠结和不理解。我们在俗世凡人层面上对于“性”的意义还没有搞得很明白,至今还有太多的执着和问题,它们影响和决定了我们对于作为宗教行为的“性瑜伽”的理解和解读。2015年,我在柏林高等研究院(Wissenschaftskolleg zu Berlin)访学期间,听了美国密歇根大学比较文学教授哈尔珀林(David M.Halperin)所做的一场特别有意思的报告,他的报告的题目就叫“What is Sex for?”,性爱是干什么的、为什么要有性爱?哈尔珀林是一位非常著名的学者,他的学术非常厉害,也是一位公开的同性恋者,写过很多解释同性恋爱的学术作品,大家有兴趣的话可以去网上查一查他,把他的书找来读一下。

David M. Halperin

他的报告真的是别开生面,从亚里士多德(Aristotle, 公元前384-前322)、柏拉图(Plato, 公元前427-前347)、叔本华(Arthur Schopenhauer, 1788-1860)等哲学家对性爱的定义和解释开始,讲到弗洛伊德(Sigmund Freud, 1856-1939)的性心理学,再讲到他自己在巴黎、河内等地同性恋爱俱乐部的种种经历;从玄妙的哲学概念,到草根的街头故事,谈性说爱,对爱欲(eros)、性冲动(Geschlechtstrieb)、浪漫的爱(romantic love)、情色的爱(erotic love)等概念以及它们的相互关系,做了非常细致的区分和诠释。他说叔本华是世界上第一位提出“性爱形而上学(Metaphysik der Geschlechtsliebe)”的哲学家,他在《作为意志和表象的世界》(Die Welt als Wille und Vorstellung)中将爱定义为“一种更近切地决定的、特殊的、严格来说甚至是个人化的性冲动(ein näher bestimmter, spezialisierter, wohl gar im strengsten Sinn individualisierter Geschlechtstriebe)”,这种冲动植根于“整个人类对其后代之形成的严肃思考中(des ganzen Menschengeschlechts ernstliche meditatio compositionis generationis futurae)”,换句话说,所谓“爱”,无非是 “一种人类所特有的性冲动的个人化的表述”。

虽然叔本华的定义已经成为现代人普遍接受的对“爱”的一种标准定义,但哈尔珀林对此显然颇不以为然,他说自己学术生涯的很大一部分都用来挑战叔本华的这个概念,他不能接受从性学的角度对欲望和爱情进行科学的解释和理解。现代人总是希望为性爱赋予哲学、美学、文学、情感和社会的价值与意义,而这也让对于这一日常发生的行为的解释愈发复杂玄秘。在哈尔珀林看来,就性爱而言,任何概念化色欲的倾向对于现代思想而言都是灾难性的,所以他不只是一个理论者,他也是一个行为艺术家。

那一场报告的听众具有不同的专业背景,大家都被他的报告吸引,生物学家、心理学家、哲学家、社会学家、历史学家和语文学家都从各自的专业出发,对“性爱何为”这个题目进行了热烈的发挥和讨论。但最后不论是哈尔珀林还是听众,都没有人真正回答清楚这个问题。这便让我想到,我们解读“双修”和“欢喜佛”,或也是把尘世间对于性爱的纠结代入了宗教层面,我们没有搞懂这个东西在尘世间的意义到底是什么,当然更不能理解它在宗教层面的意义何为了。

实际上,从宗教内部的角度来看,“性”并没有那么复杂和纠结。只要我们不把哈尔珀林教授所研究的世间性爱的复杂和纠结,如果不把它带入我们对出世的密教性爱的理解和诠释之中,或者说不非要给性爱赋予哲学、美学、文学、情感和社会的价值与意义不可,而只把它看成是一种“行为艺术”的话,那么,不但人世间的“性爱”也就没有那么复杂和玄秘,而且密教性爱就更没有今人所乐于想象的那般匪夷所思或不可容忍了。密乘佛教中对于双身修法及其宗教意义有一套十分明确的说法,它并不难说清,也相对容易理解。说到底,这是一种方便。佛教讲究智慧和方便,智慧可以自解脱,方便则是他解脱,即是要借助他力获得解脱。而“双修法”这样的方便所要达成的目的,就是如本讲的标题目所说的,叫“悲智双运,乐空无二”,这个概念待后面再做解释。

我最早遭遇“欢喜佛”与北京的雍和宫有关。1984年秋天,我从南京大学来到北京中央民院,随王尧(1928-2015)老师学习藏语文。当时,我是研究蒙元史的硕士生,对西藏、对佛教懂的还很少。为了了解藏传佛教,我就去了雍和宫参观。在参观宫内的密教殿时,我发现很多佛像颈部以下都用红布围住了,觉得很奇怪,便询问殿内的工作人员为啥把佛像用红布围起来了呢?工作人员告诉我说这些被围起来的佛像都是“欢喜佛”,不可以看的,少儿不宜。我当时觉得很惊讶,寺院里面怎么可能会有少儿不宜的图像呢?但“不能看”反而引起了观光者的兴趣,很想知道这里面包着的到底是什么样的佛像?尽管我很长时间内主要是研究西藏历史,而不是研究藏传佛教,但很快就经常会在文献资料中遇见关于“欢喜佛”的历史记载。

由于明代藏传佛教在北京非常流行,所以很多明代士人的笔记中都有关于藏传佛教的内容。比如,我较早就在沈德符(1578-1642)的笔记《万历野获编》中读到了以下这段记载:

予见内廷有欢喜佛,云自外国进者,又有云故元所遗者,两佛均璎珞严妆,互相抱持,两根凑合,有机可动,凡见数处。大珰云:每帝王大婚时,必先导入此殿,令抚揣隐处,默会交接之法,然后行合卺,盖虑睿禀之纯朴也。今外间市骨董人,亦间有之,制作精巧,非中土所办,价亦不赀,但比内廷殊小耳。京师敕建诸寺,亦有自内赐出此佛者,僧多不肯轻示人。此外有琢玉者,多旧制。有绣织者,新旧俱有之。闽人以象牙雕成,红润如生,几遍天下。

此即是说,沈德符曾在明宫殿中见到过几处欢喜佛像,有人说这是从外国传入的,也有人认为是前朝遗留下来的。宫中档案对此也有记载,说是因为皇帝或小皇子们秉性淳朴,不懂男女之事,所以大婚时要让他们先到有欢喜佛像的殿中去观摩、学习、领会,然后才可同房。而且,沈德符还表示,在明宫廷外也有这种欢喜佛像流传,并且制作精良,价格昂贵;寺院中也有自宫中赏赐出来的佛像,只是不轻易示人。这一类佛像后来成为江南古董市场中的重要交易品,直到今天,欢喜佛像在拍卖市场仍然是有市无价的状态。

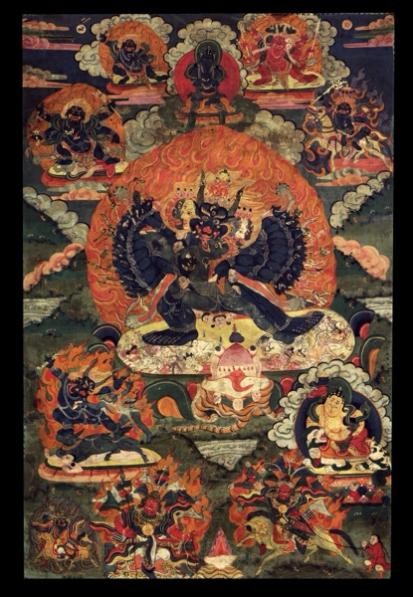

看来自明代初年开始,“欢喜佛”在京城内外已经不是一个很陌生的名字了,它的流传已经相当广泛了,甚至已波及江南的骨董市场了。其实,“欢喜佛”是汉人习惯使用的一个名称,藏文中并没有与它相应的称呼。这种“双身佛”像,于藏文中称为yab yum,即父母合体身像,它一尊双体,即明王和明妃合抱而成一身。明王通常站立或结跏趺坐,手持法器或环抱明妃的头颈;明妃单腿或双腿围绕至明王腰后,面对面合抱为一。这种佛父佛母合体身像在藏传密教无上瑜珈部本尊喜金刚、胜乐金刚等密教造像中非常普遍,意味着本尊佛父、佛母双运、阴阳和合、智慧与慈悲、智慧与方便双运等等。

那么,雍和宫内为啥也会出现这种双身的欢喜佛像呢?雍和宫是清代才建立的藏传佛教寺庙,它是一座黄教寺院,即是宗喀巴所创立的格鲁派的寺院。清朝通称藏传佛教为黄教,即意味着黄教于清朝已经处于独尊的地位,与元朝、明朝对萨迦派和噶举派等其他藏传佛教教派一视同仁不一样了。而通常人们习惯于把宗喀巴尊称为宗教改革家,认为他最重要的功德是整治了西藏的僧院戒律,似乎对密教是不那么推崇的。其实并非如此,格鲁派与萨迦和噶举等其他教派一样,都属于新译密咒派,宗喀巴本人也是密集金刚、胜乐金刚和大威德金刚等仪轨以及那若六法等教法修习的集大成者,他的这些密教著作是藏传佛教修法中最具权威性的法本。所以,作为格鲁派的寺院,雍和宫中同样有密教殿,殿中有体现密教特点的欢喜佛双身像,这是很正常的。有意思的是,后来西藏和其他地方的藏传佛教寺院中,双身欢喜佛像或者同类的唐卡画像等等随处可见,早已经不是什么需要用红布遮盖的秘密了,去年我去承德参观一座藏传佛教寺院时见到一座清代的木制喜金刚立体坛城,其中的双身欢喜佛像栩栩如生,一览无余。可是,最近几次我去参观雍和宫的时候,却再也没有见到过那些曾被红布遮盖住的欢喜佛像,不知是我没找对地方,还是那些佛像已经移往他处安放了。

密集金刚

欢喜佛是印藏密教无上瑜伽部才有的造像,汉传佛教中应该没有这类佛像。即使汉传佛教中也有密教,但它多半是属于事部、行部和瑜伽部的修法,不会出现欢喜佛、双身像这样的密乘佛教造像。在黑水城出土的西夏时期的佛教文物中,我们最早看到了藏传密教无上瑜珈部的造像、图像和文本资料,例如我们之前曾看到过的一幅传自西夏时期的很有名的唐卡,它表达是胜乐金刚坛城,它就是双身像。但是,像欢喜佛像这一类的藏传密教无上瑜伽部本尊像进入汉地,最早应该是由元代的“西天僧“(印度僧人)和“西番僧”(藏地僧人)从印度或乌斯藏带到元朝大都的蒙古大汗宫廷中的。明代初年,亦有西使印度、迦湿弥罗(克什米尔)、泥婆罗(尼泊尔)等地的汉地使臣,以及随他们从“西天”和“西番”各地进京入朝的贡使,将大量的“欢喜佛”带入了明朝宫廷之中。

上次我们大家一起去妙应寺白塔参观时,曾经谈到元代尼泊尔工匠阿尼哥(1244-1306)以及他的儿子阿僧哥、弟子刘元(1240-1324)等在元大都北京建造佛塔、佛像的事迹,这说明元朝宫廷内外已经有大量的这一类藏传密教的佛像存在。还有,在北京以外地区,也出现了不少藏传佛教寺院,比如杭州的灵隐寺等,其中的元代雕塑中,出现了大量密教的造像和雕塑,凸显出它的藏传密教性质。到了明朝永乐年间,北京已经出现制造欢喜佛或者其他金铜佛像的工厂,明代永乐、宣德年间出品的金铜佛像是现在古董交易市场最值钱的抢手货,这些造像,其中有大量的欢喜佛像,一部分是从西藏地区进贡得来的,明代西藏地区有不少制造金铜佛像的据点,如在今甘肃岷县,是明代著名的大智法王班丹扎失的故乡,后者曾在这里建造了一所规模十分宏大的藏传佛教寺院——大崇教寺,据学者考证这里也曾经是明代制造藏传密教金铜佛像的一个重要地点。今天世间流传的另一部分明代的金铜佛像,则是由明朝宫廷内府组织制造后按需分赐各地方寺院和大喇嘛的,故佛像上都标有“大明永乐年施”或者“大明宣德年施”的落款。

大威德金刚

去年(2021)夏天,我和我的学生们曾一起去甘肃岷县考察,参观了当年大智法王所建大崇教寺遗址,虽然那个寺院现在几乎没有什么遗存了,令人唏嘘,但是,我们在当地的县博物馆内,还见到了许多尊他们收藏的明代金铜佛像,其中有一尊五世哈立麻上师大宝法王的金铜佛像,极其殊胜。大宝法王曾是大智法王的上师,故这尊珍贵的佛像一定是大智法王亲自为他上师铸造的。大智法王曾受永乐皇帝委托前往楚卜寺考察五世哈立麻上师的转世灵童,确定其身份的真伪,这大概是中央王朝首次干预西藏地方活佛转世事宜的记载。于岷县所见的这些金铜佛像应该就是当年在当地制造的,非常精美,是当今在其他地方,特别是在古董市场内,很少能够见到的金铜造像艺术的精品。

在明代士人的笔记中,我们还多次见到过一种名为“双修法”的秘密修法,它与欢喜佛像传入明代中原同时,或者更早一些,而“欢喜佛”和“双修法”两者是紧密相关的。在明人田艺蘅(1503-1557)的笔记《留青日札》中有这样一段关于“欢喜佛”记载:

有淫妇泼妻,又拜僧道为师为父,自称曰弟子,昼夜奸宿淫乐。其丈夫子孙,亦有奉佛入伙,不以为耻。大家妇女虽不出家,而持斋把素,袖藏念珠,口诵佛号,装供神像,俨然寺院。妇人无子,诱云某僧能干,可度一佛种。如磨脐过气之法,即元之所谓大布施,以身布施之流也。可胜诛邪!亦有引诱少年师尼,与丈夫淫乐者,诚所谓欢喜佛矣。

喜金刚

明代士人笔记中有各种各样与上引这段记载类似的东西,其中显然多为小说家言,不足征信。当然,其中或多或少也透露出一些历史真相,需要我们对它们做细致的研究和甄别。例如,我们上次曾提到,明人一则笔记中曾有记载说一位来自西番的国师传说有神通,可预知生死,但却没有在自己预言的那天圆寂,弟子们为了保持他的神话不被打破,竟然就将这位国师活活地给勒毙了。像这样的故事很吸引人的眼球,但它到底有多少真实性,则很难说。如何从这些亦真亦假、半真半假的历史信息中,去辨别和探索历史的真相,是我们研究藏传佛教历史者的责任和使命。

我自己对藏传佛教于元、明二代传播的历史已经进行了很长时间的研究,除了从藏文文献中去发掘更多历史和宗教资料外,我也希望能从这些富有传奇色彩的故事中去提取有关元、明二代藏传密教于汉地传播之真相的内容,并依靠我们对藏传密教修法的了解,来对它们做出符合历史和宗教实相的解释。例如,汉文文献中对元末藏传密教于元宫廷传播历史之最有名的一段记载,即是来自《庚申外史》中对“演揲儿法”的记载,这段记载长期被人误解,并被戏剧化的演绎,而我们对它的深入研究,终于揭开了这段被蒙蔽了近七百年的历史真相。

《庚申外史》是元末明初写成的一部野史,它的作者是一位名作权衡的汉族士人,他并不曾生活在北京,而一直避居南方,只是依据道听途说来的八卦消息,写成了这部记载元朝末代皇帝妥懽贴睦尔(1320-1370),即元顺帝(又唤做“庚申君”)故事的最有名的野史。因为元朝末期大量的历史档案类文书都在明灭元的战火中被焚毁,所以明朝初年官修元史时,曾派出史臣从全国各地收集元代的各种资料做参考,而《庚申外史》也被当作史料而征集、运送到了北京,其中许多内容竟然被直接采信、编进了官修的《元史》当中。其中与今天我们讨论的主题特别相关的就是以下这样的一段记载:

癸巳,至正十三年,脱脱奏用哈麻为宣政院使。哈麻既得幸於上,阴荐西天僧行运气之术者,号“演揲儿”法,能使人身之气或消或胀,或伸或缩,以蛊惑上心。哈麻自是日亲近左右,号“倚纳”。是时,资政院使陇卜亦进西番僧善此术者,号“秘密佛法”。谓上曰: “陛下虽贵为天子,富有四海,亦不过保有见世而已,人生能几何? 当受我‘秘密大喜乐禅定’,又名‘多修法’,其乐无穷。”上喜,命哈麻传旨,封为司徒,以四女为供养,西番僧为大元国师,以三女为供养。国师又荐老的沙、巴郎太子、答剌马的、秃鲁帖木儿、脱欢、孛的、哇麻、纳哈出、速哥帖木儿、薛答里麻十人,皆号“倚纳”。老的沙,帝母舅也; 巴郎太子,帝弟也。在帝前男女裸居,或君臣共被,且为约相让以室,名曰“些郎兀该”,华言“事事无碍”。倚纳辈用高丽姬为耳目,刺探公卿贵人之命妇、市井臣庶之丽配,择其善悦男事者,媒入宫中,数日乃出。庶人之家,喜得金帛,贵人之家,私窃喜曰: “夫君颍(隶) 选,可以无窒滞矣!”上都穆清合成,连延数百间,千门万户,取妇女寔之,为“大喜乐”故也。

这段故事是说,元朝末期,出任宰相的脱脱(1314-1356)向皇帝上奏,启请皇上聘任康里人哈麻(?-1356)为宣政院使,这是一个副一品,主管的是西藏和全国的释教事务。随即哈麻悄悄地向皇上推荐了擅长“运气术”(气功),即当时所谓“演揲儿法”的印度僧人,说是这种修法“能使人身之气或消或胀,或伸或缩”,以此来蛊惑皇上;于是,哈麻深得皇帝的喜欢,竟开始与皇上称兄道弟,二人从君臣关系转变成了哥们了(倚纳)。与此同时,有位据说是高丽人的陇卜,正担任着资政院使,他也向皇帝推荐了擅长秘密佛法的西藏僧人,对皇帝说“陛下虽贵为天子,富有四海,亦不过保有见世而已,人生能几何? 当受我‘秘密大喜乐禅定’,又名‘多修法’,其乐无穷。”皇帝听了这些话非常高兴,于是,便随西藏喇嘛修起了这种“秘密大喜乐禅定”,其乐无穷。他让哈麻传旨,封印度僧人为司徒,赐给四位女子作为供养,又封西藏僧人为大元国师,赏赐三位女子做供养。后来,那位当了国师的西藏喇嘛又向皇上推荐了十名同修,其中有皇帝的舅舅、弟弟等,他们都和皇帝结交成了哥们,结伙一起在宫廷中修习这种秘密佛法,纵情声色,无所顾忌。而这个君臣宣淫,一起修习的所谓秘密法,被称为“大喜乐”,也就是“双修法”,或者“多修法”。

长期以来,这段记载是我们在元明时代汉文历史文献中所能见到的对藏传密教之“多修法”或者“双修法”的最详细的记录,流传极广,它对于藏传佛教于中原传播历史和蒙元历史的研究都有过很重大的误导和影响。后世的文人墨客更在这段文字上做足了各种花样的文章,譬如在传为明代著名江南才子唐伯虎(唐寅,1470-1524)所撰的色情小说《僧尼孽海》中,有一章关于西天僧、西番僧如何淫乱的故事,就完全是从《庚申外史》的这段记载中抄袭、推演出来的。但是,这段记载中所说故事的真实性当然是很值得怀疑的,对它们需要史学家做细致的甄别。

例如,文中说资政院使陇卜曾对皇帝这样说,“陛下虽贵为天子,富有四海,亦不过保有见世而已,人生能几何?”这是典型的汉人佞臣教唆末代昏君的表述,想想作为一名高丽的大臣是否真的会对蒙古皇帝使用这样俗套的汉式语言呢?迄今为止,人们常常将这段记载中那些我们容易读懂的内容,当作可以相信的史实,利用它们来解释这段历史。但是,就这段文字记载而言,那些容易被理解的部分大概都是不可信的,它们显然都是那些写作野史的小说家添油加醋、演绎出来的东西,恰恰相反,反而是那些源自非汉族的语言,和涉及宗教修法的特殊词汇,如这里出现的“演揲儿”“倚纳”,以及“秘密大喜乐禅定”“双修法”等等,虽然它们都是我们不熟悉的东西,但其真实性反而更强,因为故事和意义很容易被建构和曲解,但那些用汉语音译的外来的术语却很难无中生有,随意地被捏造出来。所以,历史学家若要揭开这个谜团,就必须首先来对这些外来的术语进行解码,弄清楚它们的来历,然后拨开小说家故意添加的迷雾,揭开起历史的真相。

遗憾的是,近七百年来,没有人能对上引这段记载中出现的那些外来术语做出清楚的解读,因此也没有人能够真正理解上引的这段文字,并利用它来对元代藏传密教的历史做出正确的解释;相反,自元末以来,不断有人在这段记载的基础上添油加醋,胡乱解读,以致将藏传佛教曲解和巫化为淫邪的“房中术”,甚至将元朝建立不满百年便迅速灭亡的命运也归咎于喇嘛与藏传密教修法,说元朝皇帝是受了喇嘛所传的“演揲儿法”的蛊惑,才陷入穷奢极欲、昏庸腐败的境地,导致万劫不复,失国败亡。这无疑是对元朝历史的一种误解,而要消除这种根深蒂固的误解,我们还必须从重新解读《庚申外史》中的这段记载开始。大家知道,解读古汉语文献中出现的外来词汇向来是伯希和(Paul Pelliot, 1878-1945)等西方“虏学家”们的拿手好戏,这要求他们掌握汉语文以外的其他各种欧亚古代语文,并接受过严格的语文学,特别是历史语言学的训练,方才能够来做这样的研究。

于上引这段文字中出现的非汉语外来词汇中,“倚纳”是比较容易理解的,它是蒙古语“inaγ”的音译,是“密友”“哥们儿”的意思,这里表示皇帝与这些和他一起同修秘密法的臣子,甚至舅舅和弟弟之间的关系,已经彻底打破了“君君臣臣、父父子子”的束缚,到了如此亲近、不分彼此的程度,都成了同门师兄弟和哥们了。而其中的“演揲儿法”一词则最费思量,最难解读,所以,也最受误解和讹传。“演揲儿法”原本指的是一种印度或者西藏密教中的类似于气功的修法,说是能让人身中的气或涨或消,或伸或缩,但我们依靠这个名称根本无法确定它指的是哪一种修法。甚至,我们也无法确定“演揲儿”这个词到底是从哪一种文字音译过来的,它既可以是蒙古语,也可以是藏语,还有可能是梵语。蒙古统治下的元朝是一个跨越欧亚的大帝国,当时所使用的语言五花八门,所以,元代汉文文献中出现的外来语词汇特别丰富,也特别难解。我们在蒙古语、藏语和梵文等语言中,似乎都难找出一个与“演揲儿”相对应的佛教词汇,更不用说准确地找出它所表述的那种密教修法了。而正因为没人能够破除横亘在我们面前的这个文字障,以揭开隐藏于“演揲儿”背后的谜底,所以,近七百年来大家围绕着“演揲儿法”演绎出了许多荒诞不经的故事。《庚申外史》原本记录的不过是作者权衡道听途说来的野史,但他书中的这段记载却阴错阳差,竟被明初史臣不加甄别地编入了官修的《元史》之中,演变成了这段元末宫廷秘史的官方说法。随后,“演揲儿法”又在明、清小说中被不断地演绎和戏剧化,以至于越来越色情,越来越脱离其作为一种宗教修法的本来面目。我前面提到了明代著名情色小说《僧尼孽海》,它伪托“吴越唐寅”之名撰集,专写当时民间流行的有关僧尼淫乱的故事。其中有一回题为“西天僧、西番僧”,将上述《庚申外史》中的记载进一步喜剧化、小说化。作者将元朝宫廷中所修的“演揲儿法”演绎成了“采补抽添”之“九势”,这是源自汉文房中经典《素女经》中的东西,与藏传密法的修行风马牛不相及。《僧尼孽海》在这段故事之后,还把元世祖时曾任江南释教总统的河西僧人杨琏真迦也编排了一通,把他也描述成了修习密法的淫棍,以发泄对他发大宋皇家陵寝,“截理宗颅骨为饮器”,侮辱南宋皇室的不共戴天的仇恨。

顺便说一句,元末宫廷中所传“演揲儿法”的故事虽然长期以来真相不明,却竟被流传的如此广泛,人们对它如此地津津乐道,其中一个重要的原因是这个故事非常适合于中国古代历史书写中的末代皇帝的宫廷叙事。我们过去的历史书写总是受到一种有机的历史发展观的影响,一个王朝从形成到灭亡,总是一个成长、壮大、衰落和走向灭亡的过程,历史书写都受这种有机发展和循环的观念主导。所以,每个新的朝代都崛起于社会动荡与前朝走向瓦解的状态之中,然后上升、壮大,及至鼎盛,然后就不可避免地走向衰落和灭亡,为下一个朝代的崛起奠定基础。因此,每一个开国皇帝总是英明伟大,他的宫廷中一定是风清气正、操守谨严的,而每个朝代的末代皇帝一定是昏庸无能,他的宫中必定是荒淫无度、寡廉鲜耻的。而《庚申外史》中记载的这段元朝末代皇帝宫廷中的秘史,非常适合末代皇帝的宫廷叙事,它无非是历朝末代君主宫中常见的淫乱故事的翻版,而“演揲儿法”则为这种千篇一律的末世宫廷叙事增添了一些非常特殊的异域和异教的情调。遗憾的是,这段近乎小说家言的记载,竟然成为以后几百年来汉族士人对藏传密教最基本的知识,而后世对“演揲儿法”所做的愈演愈烈的情色化和妖魔化的演绎,令读者们自然而然地倾向于相信这些藏传密教的修法其实就是“淫戏”的代名词,这不但是对藏传密教的最大的误解,而且从此也阻断了汉藏佛教之间的正常的交往、交流和交融,其消极的影响至今没有完全被消除。

还没有评论,来说两句吧...