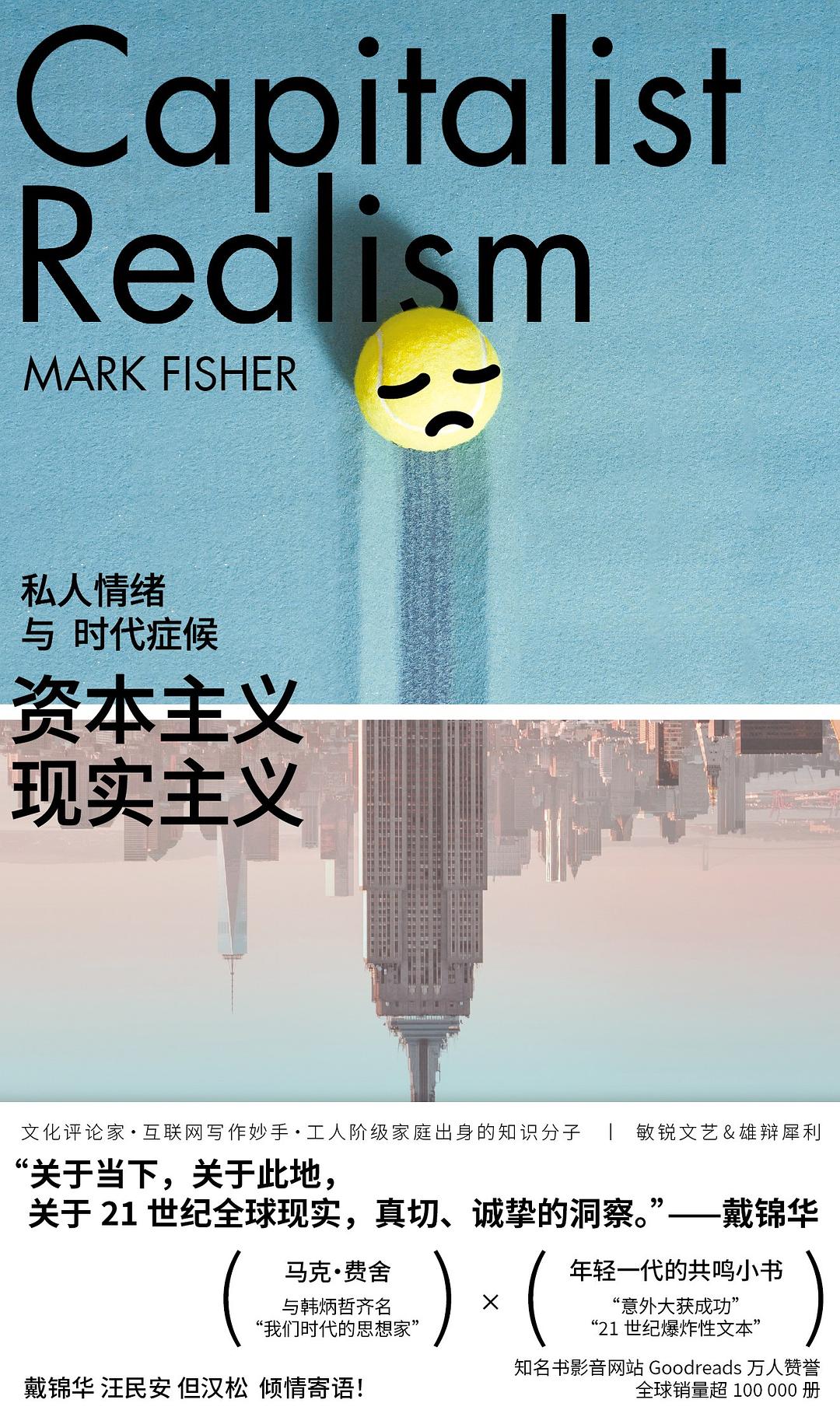

《资本主义现实主义》,[英]马克·费舍著,王立秋译,南京大学出版社2024年3月出版,268页,68.00元

2017年1月13日,英国作家马克·费舍(Mark Fisher)因抑郁而轻生,年仅四十八岁。一时间,网络上各大媒体纷纷刊出悼文,英国音乐记者西蒙·雷诺兹(Simon Reynolds)亦在《卫报》发文悼念友人之死(Simon Reynolds, “Mark Fisher’s K-punk blogs were required reading for a generation”, The Guardian, 18 Jan. 2017)。但费舍到底“死”了没有?在惊现AI复活术的当下,我们该如何理解死亡?作为生命的极限事件的死亡,其界限何在?死亡之后呢?我想从解构的角度来思考费舍的“死”。尽管费舍对解构主义的印象颇差,不仅德里达(Jacques Derrida)是“一个令人沮丧的思想家”,肇始于他的解构主义思想在费舍看来也是“一种病态的怀疑主义”(Mark Fisher, Ghosts of My Life: Writings, Depression, Hauntology and Lost Futures. Winchester: Zer0 Books, p. 16)。然而,解构的延宕与不确定或可成为我们切近费舍的死亡及其智识遗产的有效方法之一。

(后)结构主义者告诉我们,文本与创作既有自己的生命,也有各自的式微和死亡;且总是与它们的创造者个人的生死,殊途而归。在文本自成一体的世界中,作者的肉体生命早在落笔成文的瞬间就已死亡。如此而言,费舍的“死亡”早已在发生之前发生过了,而且不止一次。“肉身”与“名字”并不拥有同步调的生死,写出《资本主义现实主义》(Capitalist Realism: Is There No Alternative?, 2009)、《我的生活的鬼魂》(Ghosts of My Life: Writings, Depression, Hauntology and Lost Futures, 2014)、《古怪和怪异》(The Weird and The Eerie, 2017)以及无数博客文章的费舍的肉身,难以算作它们的本源。若有本源,则必有终结,但“肉身”与“名字”终究殊异,“肉身”的湮灭为我们重新思考“费舍”之名提供了机缘。

费舍的“肉身”已逝,其“鬼魂”永在。正如德里达所言,鬼魂永远不会死去,它们的本质是“回归”(revenant):“它们永远存在,鬼魂,即使它们不存在,即使它们不再存在,即使它们尚未存在。”(Jacques Derrida, Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International. Trans. Peggy Kamuf. London: Routledge, 2006, p. 176)鬼魂显形之态多样,文本是其中之一。阅/重读费舍的博客、书籍、访谈、评论、理论就是和他的鬼魂打交道,使得作为符号,作为文本与意义的集合的“费舍”之名存续下去。

论及费舍的文本,还得从《资本主义现实主义》谈起。这本书的英文原版发行于2008年全球暴发次贷危机的翌年,不可不谓恰逢其时。次贷危机是新自由主义世界面临的一个转捩点,那时本应有除资本主义之外的另一个选择、另一种可能和另一番想象。然而,国家的迅速介入以及对整个金融系统无所不用其极的救助与抒困,不仅没有削弱资本主义,反而加强了它,同时也再次令人沮丧地印证了费舍的洞见:“资本主义不但是西方唯一可行的政治经济制度,而且,如今,就连给它想象一个合乎逻辑的替代选择也不可能了。”(《资本主义现实主义:私人情绪与时代症候》,第4页,以下引用本书仅标注页码)这一二十一世纪初普遍的信念被费舍称为“资本主义现实主义”。这个概念呼应于“社会主义现实主义”,“正如社会主义现实主义是从现代主义的抽象和实验中退回到熟悉和家庭中一样,资本主义现实主义也是基于对现实的单调还原”(Alex Andrews, “Interview with Mark Fisher: ‘Crises of Capitalism won’t in and of themselves deliver a better world’”, Ceasefire Magazine, 30 September, 2010)。而“对现实的单调还原”的后果便是现实主义版本的“商业本体论”(Business Ontology)的大肆入侵,消费主义、自我监督机制、绩效监测系统、官僚主义、审计文化无孔不入,家庭、工作、教育和其他公共服务领域均无一幸免。这绝不正常,但资本主义却将其自然化为“正常”,因为“何为正常”不是由你我决定,这把标尺握在资本主义手上,这也令其将自身打造成为卢卡奇(György Lukács)所称的“第二自然”。

所有这一切最终落位在每个个体身上,被围困的个体无路可逃,只能无限向内,结果便是各种神经官能症的爆发。青少年学生的“抑郁的快乐”(depressive hedonia)导致了他们“在做追求快乐之外的一切事情上的无能”(44页),而这种无能使他们极其容易滑入无聊的状态。如果说无聊在二十世纪七十年代是一个存在主义式的大问题,那么现在的无聊则与上瘾捆绑在一起,越是无聊就越容易对Facebook、YouTube、Spotify等快餐式的交际快感成瘾。这种愈演愈烈的病态化非但没有获得应有的重视,反而为了转嫁祸因而被“去政治化”了,“通过把这些问题私人化——把它们当作只是由个体神经系统的化学失衡和/或其家庭背景引发的疾病来治疗——一切关于社会系统因果关系的问题都被排除了”(同上)。不仅如此,资本主义还无情地挪用和消费这些糟糕的人性本能和神经官能症,毕竟对资本主义来说,还有什么比成瘾者更容易控制的呢?还有什么比内在的不满更有生产力、更有利可图呢?“服美役”是当下关于“控制技术及其永恒消费、持续发展的系统”(46页)的又一鲜明例证。如果正如费舍所洞见,资本主义已无外部可言,那么在压力私人化和消费资本主义的夹击下,福柯(Michel Foucault)所坚持的以捍卫自己的身体作为抵抗的“自我的技术”(the technology of the self)恐已是难上加难。

费舍在书中揭开了被资本主义自然化的“现实主义”表象,暴露出压抑于“现实”之下的“真实”——官僚主义和普遍的精神痛苦——加之日渐失控的环境灾难,不得不令人想起詹明信和齐泽克那句骇人的先见之明,“想象世界末日比想象资本主义末日更容易”(第4页)。这句话被费舍引作全书的首章标题,但相比于自带嘲讽的原语境,费舍的援引则多了一份严肃和紧迫。这份严肃和紧迫不仅在于他看到了除资本主义之外别无他选的政治僵局,同时也感受到了在形式怀旧影响下的文化停滞,因此费舍接着提问:“在没有新事物的情况下,文化能持续多久?”(第6页)更令人忧心的是,这一现象被无情的技术升级掩盖了。技术变革使过去不再触不可及,而是唾手可得;我们痴迷于利用过去打造“现在的过去”(present pasts),却丧失了创造“现在的未来”(present futures)的能力(安德里亚斯·胡伊森语)。渐次地,迈向未来的动力停滞并被逆转。雷诺兹用“时间失调”(dyschronia, Qtd. in Mark Fisher, Ghosts of My Life, p. 14)来形容“日常生活加速的同时文化却放慢了脚步”的错位感。但这一表述还是保守了,较之于科技的日新月异,文化无论是放慢了脚步还是陷入停滞,都意味着倒退。

政治僵局和文化停滞的双重困境共同导致了“未来的缓慢取消”(the slow cancellation of the future, Mark Fisher, Ghosts of My Life, p. 6)。那么,该怎么办呢?答案非常朴素,那就是思考和行动。

对此,费舍始终身体力行。在著书立说之前,费舍活跃于自己的博客“k-punk”上,以同名的身份创作了被誉为“这个星球上一些最好、最有趣的写作”(第6页),“资本主义现实主义”一词也最早频现于这些博客文章中。k-punk博客涉及的内容极广,从早期的书籍、音乐、电视、电影、思想到各类政治文化事件,费舍几乎无所不谈。这一无所不包的特点同样体现在既是网名又是博客名的“k-punk”一词上。据费舍本人所言,“k-punk”源自他在华威大学期间加入的控制论文化研究小组(Cybernetic culture research unit / Ccru),k取自cybernetic一词中cyber的希腊语词源Kuber,同时punk并非一种具体的音乐流派,而是指“一种主流空间之外的交汇”( Mark Fisher, K-punk, p. 31)。因此,无论对费舍还是Ccru成员而言,cyber-punk(或k-punk)的定义绝不仅仅囿限为一种文学类型,而是“一种由新技术推动的更广泛的文化趋势”(同上)。或借另一位Ccru成员史蒂夫·古德曼(Steve Goodman)——他的网名“Kode9”同样以k打头——的话说,“这是一个K的大熔炉。K来自卡夫卡(Kafka)笔下的约瑟夫·K(Josef K),来自控制论(cybernetic)的德语拼写,来自康德拉季耶夫(Kondratieff)经济学理论中的 K 波(K-waves),来自《易经》的空(Ko),等等。K无处不在”(Lisa Blanning, “Revolution9: An interview with Kode9”, electronic beats, 13 May, 2013)。

博客不仅是费舍在抑郁期间“与世界的唯一联系”,也激起了他“对以前从未思考过的事情的热情”(Mark Fisher, K-punk, p. 693)。费舍的思想和理论在网络空间得到发展和认可,但他也承认旧媒体所需要的“专心致志”正在被互联网“离散的时间感”所摧毁,取而代之的是分散在不同媒体和平台的“持续的部分注意力”;与此同时,“广播媒体所投射的公共空间也已被一种网络的唯我主义所取代”(Alex Andrews, “Interview”)。因此,意识到仅依靠网络的力量远不足够的费舍投身于著书、成立出版社、公开演讲、教学授课、在报刊等传统纸媒上发表评论……费舍寻找一切事物的裂缝,寻找资本主义现实主义盔甲上的缺口,为的是“在什么都不可能发生的情况下,让一切又突然变得可能”(146页)。

费舍在《我的生活的鬼魂》中改造德里达的“鬼魂学”(Hauntology)也是其与资本主义现实主义相抗衡的一部分。鬼魂学作为一种方法,通过召唤过去各种失落的未来的鬼魂以激进反哺当下。如今,费舍自身业已成“鬼”,并以不同的形态不断回归与来临。如果说鬼魂永远在回归,那么悼念便是与鬼魂对话的途径。一般而言,哀悼是自我内化并替代他者的过程,为的是永远埋葬逝去的他者。但德里达告诉我们,对于他者的哀悼是不可能的,“他者之为他者,是无法被整体化的痕迹,无法对应于自我和同一性。在哀悼的过程中,这痕迹是被视作无法被内化之物而被内化的,是不可能的内化,无论是在哀伤的记忆中还是超越了哀伤的记忆”(Jacques Derrida, Memoires for Paul de Man. Trans. Cecile Lindsay et al. New York: Columbia University Press, 1989, p. 38)。易言之,由于哀悼的对象总是他者(鬼魂),对无法被同一化的他者的哀悼是不可能的,与此同时,这不可能的哀悼不仅成为所有哀悼的基础,也使得“所有的工作都是哀悼的工作”(Jacques Derrida, The Work of Mourning. Eds. Pascale-Anne Brault and Michael Naas. Chicago: The University of Chicago Press, 2001, p. 143)。然而,不可能的哀悼并非消极无用的,相反,哀悼的不可能恰恰彰显了哀悼之力量。在不可能的哀悼中,他者被纳入却不被同化,这就意味着自我与他者的对话、协商、沟通永远不会停止。

王立秋老师翻译《资本主义现实主义》一书是对费舍的哀悼,中译本的出版与加印是对费舍的哀悼,我们阅读或重读此书是对费舍的哀悼,由此生成的言说域和行动场亦是对费舍的哀悼……正如哈姆雷特必须回应其父亲鬼魂的指令(为父报仇),这些哀悼工作亦是我们面对费舍的鬼魂时所必须给出的回应,更是我们继承费舍的思想遗产时所必须承揽的责任。这份责任是无缘由的,因为我们打从一开始就迟了,就处于列维纳斯(Emmanuel Levinas)所说的“欠债”状态,所以我们注定必须继承(Jacques Derrida, Specters of Marx, p. 21),继承费舍想象、创造另一个可能的未来的决心与行动。

费舍的“未来”绝不是由单纯的形式怀旧搭建,亦非通过靠算法驱动并反复吞吐训练集的大型语言模型而生成,而是一种向“民主化和多元化”(Mark Fisher, Ghosts of My Life, p. 27)不断打开的未来,它承诺着“一种新的人性、一种新的看待事物的方式、一种新的思想、一种新的爱”(转引自西蒙·哈蒙德,“逃逸的K-PUNK”,207页)。

还没有评论,来说两句吧...