尽管乾隆表面上对英国的制造业不感兴趣,但他和许多其他中国人一样,对各种外国事物表现出相当大的兴趣,从他1773年与传教士蒋友仁(MichelBenoist,1715—1774)的一系列谈话中可以看出这一点。乾隆向蒋友仁请教西方科学、哲学、战争、地图学、航运和航海实践。在一次这样的谈话中,他严肃地问蒋友仁:你们西方的哲学家是否解决了一个困扰我们这里哲学家的问题——先有鸡还是先有蛋?蒋友仁尽力回答了这个问题。在乾隆皇帝漫长的统治期间,蒋友仁是在宫廷中生活和工作的耶稣会传教士之一,在此过程中他还向欧洲提供了关于中国的详细信息。

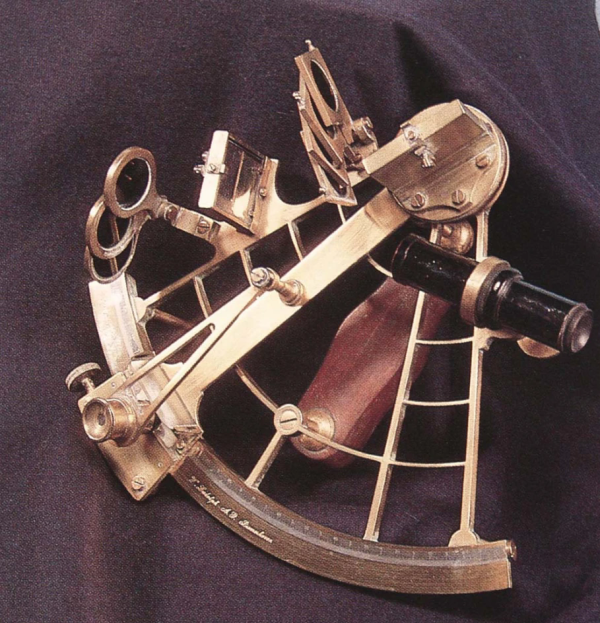

光学仪器六分仪

在清朝皇帝的宫廷里,耶稣会传教士的技术技能和多才多艺令人震惊。传教士们建造了一些天文仪器,包括一个象限仪、一个六分仪、一个天球、一个经纬仪、一个方位角和几个环架,以此装备的天文台,至今仍可以在北京参观。他们为皇宫建造了喷泉和运转的风车。他们在北京附近设计了一个新的夏宫,在那里他们安装了欧式喷泉,有欧式立面和欧式室内装饰的精致建筑外围布置了西式植物景观。他们移植了旱金莲、风信子和其他欧洲植物,并向朝臣们解释如何种植它们。他们制作精致的时钟和机械玩具。他们建造了一架大键琴,并开设了音乐课。他们为玻璃制造提供技术建议,监督其生产,并建造了自己设计的熔炉。他们自学了珐琅的艺术,以便能够满足皇帝对这种工艺的热情。他们制造了精细的水利设施和其他机械,并根据中国人的要求详细说明了操作方法和功能。他们设计大炮,并监督制造大炮的铸造厂。他们经营药房,在广州商人的帮助下,为皇帝提供稀有的欧洲药物:用于疟疾的奎宁和抗寄生虫病的硫化锑。他们组装了用于治疗神经疾病的电休克治疗设备,到18世纪晚期,他们对这种设备的运营取得了一些成功,以至于中国人准备好并愿意承担治疗风险。他们调查了整个帝国,在敌对状态结束后,会尽快前往新占领的地区进行测量。最后,他们作为宫廷画家创作肖像,特别是在乾隆时期,他们详细记录了清朝统治的胜利。简而言之,他们非常努力地工作,并取得了相当大的成功,以满足皇帝对审美的乐趣和实用科学技术的需求。

清朝皇帝最感兴趣的,是西方知识的这样一些领域,它们可以帮助清朝重新确认他们作为中国统治者的合法性、拓展他们的军事功绩、施展他们的帝国抱负,以及为他们掌控历史记述所作的努力。在这些兴趣领域中,天文学和相关的数学科学,与清朝证明其政治权威的努力有着最密切的联系。

欧洲天文学是耶稣会士带到中国的世俗知识的支柱。许多耶稣会士在上船之前都接受过天文学方面的训练。此外,在从里斯本到果阿的6个月以及从果阿到澳门的3个月的海上航行中,他们有充分的机会进一步熟悉星空。在利玛窦到来前不久,历法改革在中国引起了广泛的争论,因此耶稣会的天文学家们虽然没有发起,但是也加入了这场争论。

1629年,传教士赢得了一场由朝廷发起的比赛,他们获得了最准确的日食预测,击败了时任的官员,其中包括使用外来方法的穆斯林。结果,通过“柱石”徐光启的调解,他们被任命为明朝钦天监的官员。除了卓越的日食预测水平,他们对行星运动的几何分析、对球形地球的概念以及测量地球分区等所使用的方法,都比当时中国的得出了更精确的计算结果。

中国对欧洲天文学更高精度的接受,表现出了一种适当的谨慎。1629年,十名钦天监官员签署了如下声明:

己巳年(1629)开始采用西法的时候,我们对欧洲的天文学同样也有所怀疑,但读了许多明白的说明以后,怀疑已消去了一半。后来,我们又参与了星辰、日、月的位置的实际测定工作,看到他们测算得很精确,怀疑才全部消除。最近,我们奉皇帝的命令研究这门学问,每天都和欧洲人进行讨论。要寻求真理,就不应该只限于书本上的知识,还应该通过仪器来进行验证;单靠耳闻是不够的,还应该亲自进行操作。这样才能发现新的天文学是精确的。

在1630年代,欧洲的耶稣会士和中国学者出版了大量翻译的西方著作,涉及历算方法、数学、测量技术和其他广泛的科学主题。正如我们在上一章中看到的,耶稣会传教士在1644年政权变动后不久就为清政府提供服务。他们在天文学方面的技能,对寻求统治合法性的外来族群格外有价值。他们中的一人被任命为帝国的钦天监监正———钦天监是一个重要的国家机构,负责调整帝国的历法。在接下来的150年中,这一职位一直由耶稣会士担任,这既为他们带来了声望,也为他们提供了影响整个中国天文学方向的机会。

耶稣会在中国传教的前两个世纪左右,欧洲的科学正在经历卓越的发展,特别是哥白尼的日心说理论。哥白尼认为太阳是宇宙的中心,地球和其他行星都围绕着它,此类成就还有伽利略发明的望远镜。虽然传教士们确实告诉了中国同行关于望远镜的事,并最终制造了一台,但他们对日心说保持沉默,因为教会谴责它是异端。教会认为,如果地球和住在地球上的人不是宇宙的中心,这种神学上的暗示实在是太可怕了,简直不可想象。相反,那些感觉无法公开反对罗马的传教士,提出了丹麦天文学家第谷·布拉赫(TychoBrahe,1546—1601)的体系,他把地球放在宇宙的中心,把太阳放在其他行星的圆形轨道的中心。

耶稣会传教士沉默了很长时间,因为他们担心迟来的真相会产生无法解释的矛盾。事实证明,这种担心是有道理的。1760年,传教士蒋友仁终于向乾隆皇帝提出了日心说,不出意外的是,中国学者对欧洲天文学产生了极大的怀疑,因为他们注意到各种不一致和不准确的地方。他们现在对日心说的分歧,似乎符合一种清晰的揭露矛盾的模式。结果,到18世纪晚期,帝国对欧洲知识的信心有所动摇,中国天文学家普遍认为,欧洲同行没什么可提供给他们的。

西方的传统观点,将中国对欧洲科学的怀疑归结为对外国思想根深蒂固的敌意,但这一假设未能反映出事件的真实顺序。的确,有人可能会问,耶稣会士这种不完整的传授中国一些新知识的方式,是否真的阻碍了中国的科学进步。此外,由于他们作为科学家的信誉受到了致命的损害,他们的沉默也使人们对他们宗教的完整性产生了怀疑,从而妨碍了他们皈依他人的能力。

欧洲人传入中国的宇宙理论需要引入新的数学元素,包括欧氏几何、实用天文学、编写算法、平面和球面三角函数。就像天文学一样,耶稣会截留了那个时代新发现的数学知识。它们并没有涉及概率计算、解析几何、微积分、数论的复兴或符号代数的发展。他们提出的新观点只是为了使他们的天文学保持精确。毕竟,事实是耶稣会士去中国不是为了传播欧洲的科学,而是为了传播天主教。

尽管有其局限性,耶稣会将西方科学引入中国,对中国学者和中国数学、天文学的整体进程还是产生了巨大的影响。正如一位杰出的中国科学史学家所写的:

王锡阐(1628—1682)、梅文鼎(1633—1721)、薛凤祚(卒于1680年)是中国最早对新的精确科学做出回应并对后世产生影响的学者。简而言之,他们促成了一场科学革命。他们从根本上改变了人们理解天体运动的方向。他们从使用数值过程来产生连续的角度方向的方式,转向使用空间中连续位置的几何模型。他们改变了一种认知,概念、工具和方法成为中心重要的部分,因此几何和三角在很大程度上取代了数字代数,行星的绝对旋转及其与地球的相对距离等问题第一次变得重要起来。他们说服了中国天文学家:数学模型可以解释现象并预测它们。

西方科学的引进也重燃了人们对中国本土科学的兴趣。明朝的覆灭表明,仅仅依靠抽象的原则来管理政府是行不通的,它重新唤起了人们对古典智慧和实用治国之道的学术兴趣。知识分子现在除了关注道德哲学,还把注意力转向诸如天文学、地理学和测量学等更实用的主题。

这一运动的一部分涉及重新包装古代圣贤,使他们不但是道德美德的典范,也是中国技术的倡导者。一个典型的例子就是传说中的圣王禹,他现在不仅因为杰出的道德才能而受到赞扬,也因为治理了洪水而受到歌颂——他成功地疏通了中国的主要河流。与此同时,梅文鼎等中国科学家断言,科学真理——包括最近的发现,甚至超越了古代圣贤的权威。所有这些认知趋势,导致了一个重要的学术运动的发展,也就是“考证”,或称证据研究,即探寻那些可以通过经验验证的知识。

考证学者的目标,简单地说就是实事求是。他们在学术事业的各个方面都追求精度和准确,不仅包括更技术性的学科,还包括历史研究、文献学和考据学,这些使学者能够分析古代文献的真实性,从而在源头上重新发现真正的儒家思想。在所有这些项目中,精确科学的复兴提供了新的助力,它的流行则源于耶稣会对西方科学知识的介绍。换句话说,西方科学知识除了其内在价值,还融入到了对整个古典传统不断地重新评价之中,并将科学方法论带入了学术探求的主流。

为了引起人们对新知识的重视,一些著名学者编造了一个神话,说西方数学是从中国古代思想中演化而来的。这种做法并非源于文化沙文主义,而是为了确保中国可以接受外国的方法,在中国,在传统的认可下,创新可以更快地被接受。宣称西方科学源于中国,既赋予了外国知识合法性,又使数学和天文学的研究成为儒学回归本源的学术运动的一部分。

中国学者系统地恢复了他们本土的科学。在18世纪70年代和80年代,许多人参与了一项大规模的官修项目,把中国所有最著名的学术与历史经典作品整理成一部文集,他们重新发现和批判性地检查了中国古代的数学和科学著作。学者们不断评价这一恢复工作对于当时考证研究的重要性。

1799年,一位著名学者出版了一本关于天文学家和数学家的传记,其中37位是西方人。这本书将中国传统天文学和西方天文学结合起来,并引起了人们对西方天文学的注意。这部著作之所以具有影响力,是因为它的主要编纂者阮元(1764—1849)掌国子监算学,那里会教导崭露头角的士大夫们学习科学,这是儒家课程的一部分。阮元鼓励学生们思考如下问题:数学和天文学从印度和波斯传播到中国的日期和时间;从13世纪到耶稣会士的出现,中国在很大程度上依赖穆斯林作为知识的来源;欧洲和中国天文学的相对优点;以及欧洲和穆斯林天文学可能的中国起源。

数学和天文学被重新确认为儒家教育的重要组成部分,这一思想在18世纪达到了顶峰。尽管耶稣会前后不一导致了怀疑,但中国学者并没有抛弃西方的知识。学者们将中国科学的落后归因于宋明理学对形而上学而非数学的偏爱,而这种偏爱已经不合适了。正如18世纪中期著名学者钱大昕(1728—1804)所言:

天有度乎?地有周乎?吾不得而知也,而唯数有以知之。数起于一之端,引而长之,折而方之,规而圆之,千变万化,莫可控抟。古之达者,设为勾股径隅以穷其变,而天之高,地之大,皆可以心计而指画焉。祖冲之《缀术》,中土失其传,而契丹得之。大石林牙之西,其法流转天方,欧逻巴最后得之,因以其术夸中土而踞乎其上。欧逻巴之巧,非能胜乎中土,特以父子师弟世世相授,故久而转精。而中土之善于数者,儒家辄訾为小技。……自古未有不知数而为儒者。中法之绌于欧逻巴也,由于儒者之不知数也。

总之,毫无疑问,西方天文学和数学的引进极大地影响了中国知识活动的方向。它的影响范围远远超出了我们所认为的科学直接涉及的领域。认为中国知识分子抵制这种西方知识的说法,不管出于什么原因,都是错误的。正相反,一方面,他们密切关注欧洲的天文学和数学,以保证他们从耶稣会士那里学到的东西是有意义的,另一方面,他们创造性地将西方科学知识及其方法纳入已有的学术辩论,极大地改变了中国学术探索的方向和界限。

(本文节选自《北京的六分仪:中国历史中的全球潮流》,[美]卫周安著,王敬雅、张歌译,江苏人民出版社2024年即出。)

还没有评论,来说两句吧...