1924年10月,巴黎波西米亚区的一间小工作室中,从医学生转行成为作家的安德烈·布勒东(André Breton)着手“彻底”定义超现实主义。在《超现实主义宣言》中,布勒东呼吁一种由无意识引领的新型艺术和文学,主张“摆脱理性控制的思想指令,不受美学或道德的困扰”。

澎湃艺术获悉,一个世纪后,巴黎蓬皮杜中心于近日开启展览“超现实主义”(Surréalisme),以庆祝这一运动如何从巴黎扩展至世界。

胡安·米罗,《被飞翔鸟儿包围的女人》,1941年

超现实主义往往不与“深情”联系,但当你走过一条挂满放大的自动拍照亭照片的走廊,进入蓬皮杜中心庆祝超现实主义运动百年展览时,却能感受到这种情感。

伊夫·唐吉(Yves Tanguy)梳着一头朋克发型,对着自动相机扮鬼脸;玛丽-贝尔特·奥朗什(Marie-Berthe Aurenche)将头发弄得乱糟糟的;萨尔瓦多·达利(Salvador Dalí)则闭着眼睛,仿佛正在沉睡……

这些人既有趣,又在享受乐趣。在所有现代主义艺术运动中,超现实主义者最善于享受他们的革命。在蓬皮杜中心精心策划的展览中,这种愉悦感显而易见——你不仅会遇到这些艺术家,还会发现他们并非只是艺术史上的伟人,更是极其有趣的同伴。他们依旧如此年轻,真的已经过去了百年吗?

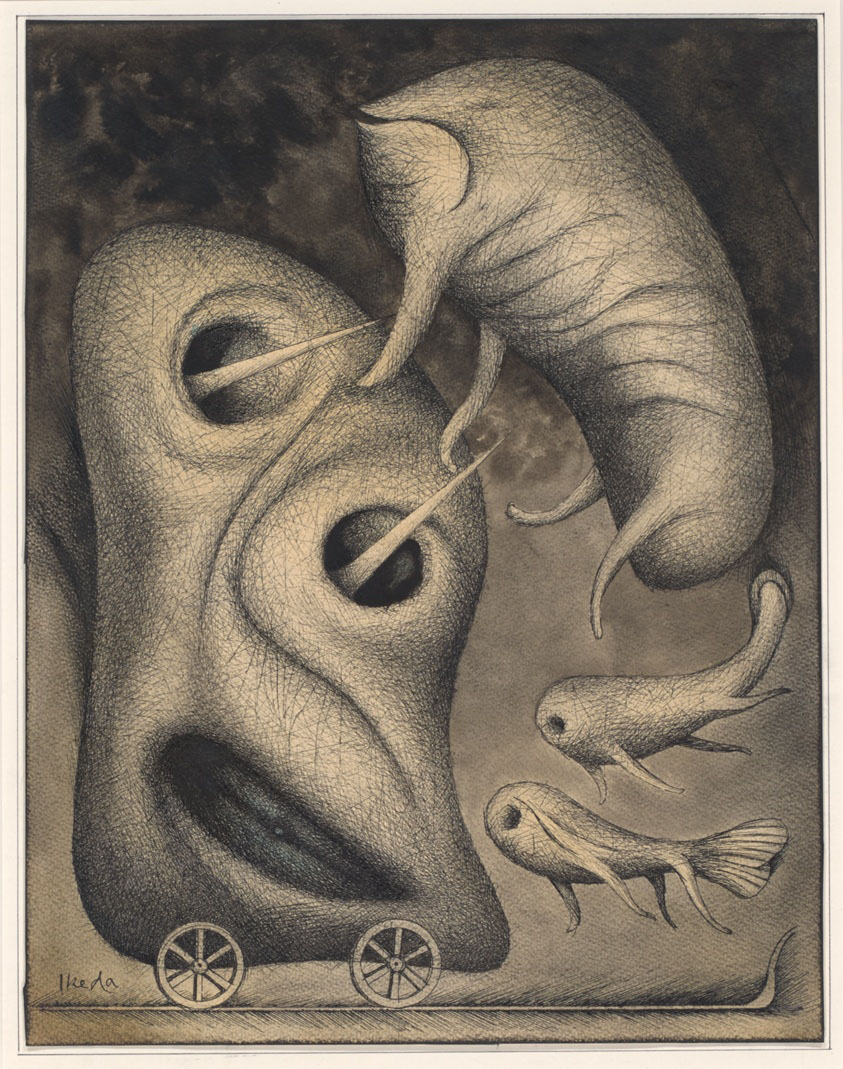

展览结合绘画、素描、电影、摄影和文学文献,除展出达利、马格利特、乔治·德·基里科(Giorgio de Chirico)、马克斯·恩斯特(Max Ernst)、胡安·米罗(Joan Miró)等超现实主义运动标志性艺术家的作品外,观众还将看到一些较少为人知的艺术家,例如日本艺术家池田龙雄,他的艺术唤起了战争的恐怖以及战后日本工业化的后果。

池田龙雄,《家族,来自<禽兽记>》,1956年

一些在超现实主义故事中被简化为女友和缪斯的女性,在此次中作为独立的复杂创作者呈现,代表人物包括利奥诺拉·卡林顿(Leonora Carrington)、多萝西娅·坦宁(Dorothea Tanning)和朵拉·玛尔(Dora Maar)。

利奥诺拉·卡林顿,《绿茶》,1942年

展览以时间和主题为序,共14个部分,展现了启发该运动的文学人物、如洛特雷阿蒙(Lautréamont)、刘易斯·卡罗尔(Lewis Carroll)等。以及构成其意象的诗意原则(如艺术家作为媒介的梦境、哲人石、森林等)。

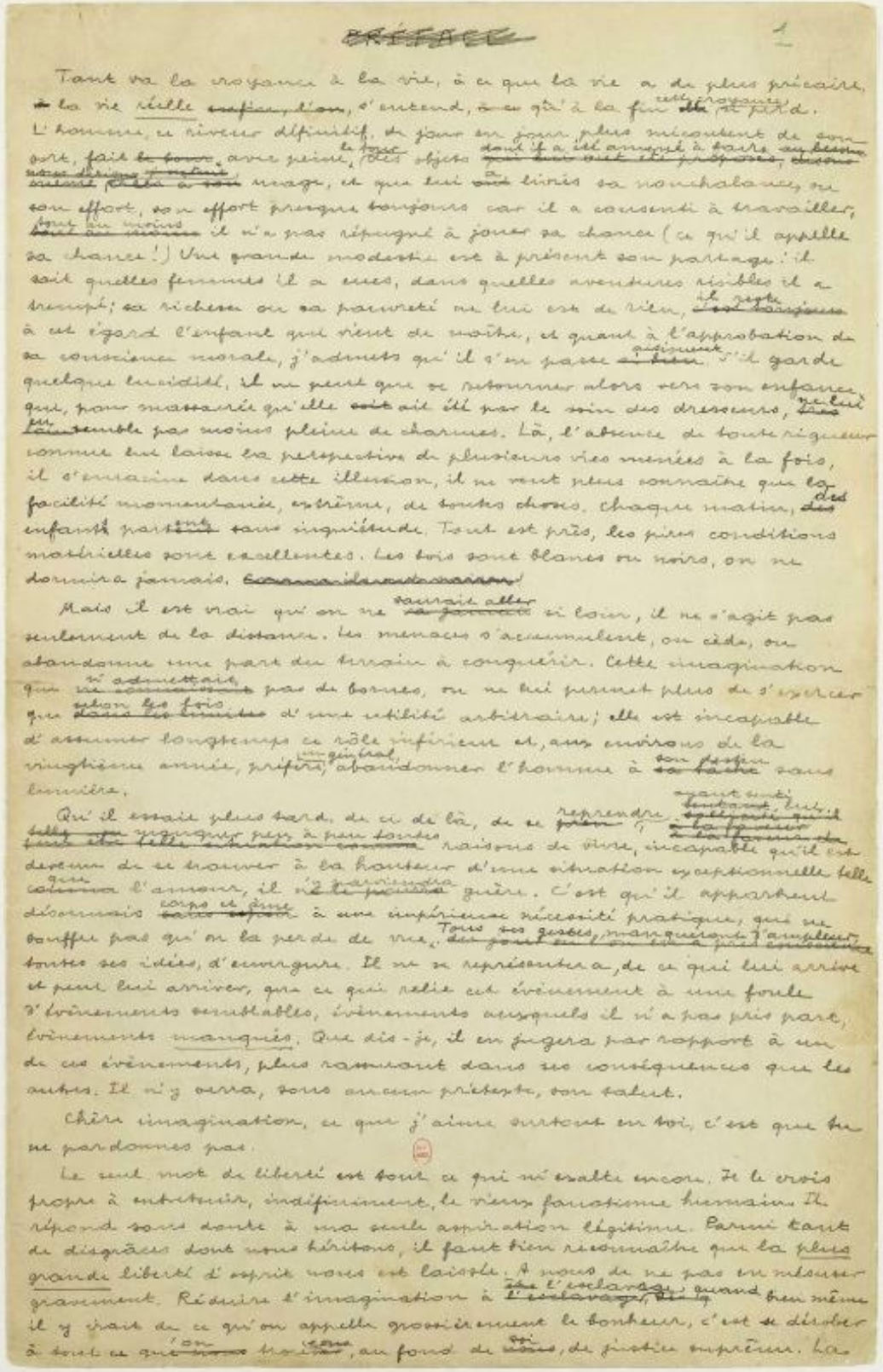

展览的核心是一座中央“鼓形”空间,内藏《超现实主义宣言》的原稿,这是法国国家图书馆的特别借展。该文献的展示伴随着多媒体放映,为观众揭示其创作过程和意义。然而,这份手写的文件并没有定义超现实主义。反而成为一个出发点,引领了一个充满幽灵般风景、奇幻外星生物、不安肖像,以及视觉陷阱的颠覆性艺术运动。

安德烈·布勒东,《超现实主义宣言》,1924

百年之后,他们依旧充满怪异、离奇、乐趣

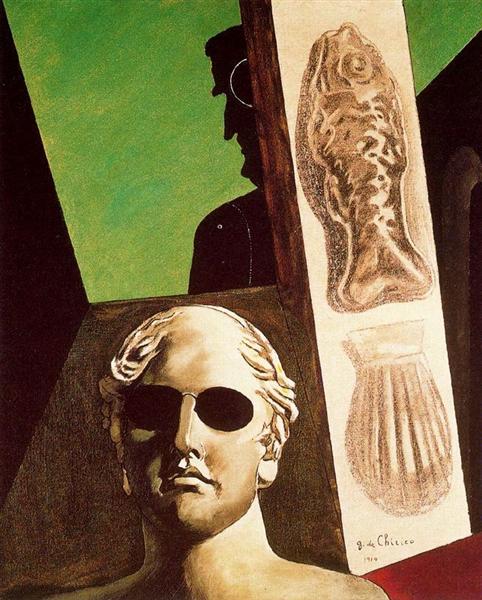

进入展览,必须穿过一个螺旋式隧道结构,这条隧道模仿了杜尚设计的经典超现实主义展览,吸引观众迷失在梦幻般的遐想中。在这种盘旋的结构中,展览不拘泥于严格的时间顺序,坦宁1970年的装置作品《202号房间,帕沃特酒店》(Chambre 202, Hôtel du Pavot)描绘了一个被幽灵侵占的巴黎酒店房间,与基里科一战前夕的绘画作品并列,后者在1924年的宣言发布后被追认为超现实主义的经典之作。

多萝西娅·坦宁,《202号房间,帕沃特酒店》,1970年

线性时间是超现实主义者所鄙视的世俗现实之一。在基里科1914年早期创作的《纪尧姆·阿波利奈尔的预感肖像》(Portrait of Guillaume Apollinaire)中,诗人阿波利奈尔的头上有一个靶心。阿波利奈尔确实在第一次世界大战中头部受了致命伤,而基里科声称他在这幅画中预见了这一点,超现实主义者也相信了他。画中还有一个戴着墨镜的古典雕像以及一个鱼形模具。

基里科,《纪尧姆·阿波利奈尔的预感肖像》,1914年

尽管超现实主义者仰慕弗洛伊德,但他们并不是科学意义上的“弗洛伊德派”。他们着迷于鬼魂、幻象和无法解释的事物。1924年宣言的作者安德烈·布勒东是诗人,他的同伴(其他创始人)如保罗·艾吕亚(Paul Éluard)和罗伯特·德斯诺斯(Robert Desnos)也是诗人。他们通过对梦境和自动写作的“研究”,试图解锁诗意灵感的源泉。超现实主义艺术也是如此,正如我们在这里看到,它释放出的图像纯属诗意,艺术家自己也无法理解或解释它们的来源。

朵拉·玛尔,《无题》,1934年

例如,任何对朵拉·玛尔1934年摄影作品中女人的手从海螺中伸出的解释都是一种冗余。同样,任何对马克斯·恩斯特拼贴小说《百头女》(La Femme 100 têtes)中那令人困惑的、由维多利亚时代版画拼接而成的神秘组合的解释也是多余的。

马克斯·恩斯特,《百头女》一页

让你不禁发笑且感到惊叹的,是这些艺术家在创作艺术作品时所感受到的快乐与解放。或者说,他们让某种未知的力量驱使着作品的诞生。一旦你认同并加入了超现实主义,采用了这个运动的方法,艺术便不再是刻意为之,而是自然而然地流露。展览中的“精美尸体”画作是通过游戏之作,由包括布勒东和雅克琳·兰芭(Jacqueline Lamba)等人在内的超现实主义聚会成员共同创作的,堪称左岸咖啡馆美好时光的见证。从恩斯特的蜡拓画到曼·雷将物体直接放置在感光纸上的射影图(Rayogramme),超现实主义者发现了许多解锁潜意识的神奇技法。

超现实主义艺术在表面上是“不负责任”的。艺术家将创造力交给潜意识,任由其自由发挥。这种方式让欲望在没有内在审查的情况下,通过作品被释放出来,就像捷克艺术家托伊恩(Toyen)1930年的作品《无题(少女的梦)》所做的那样。当然,没有哪个超现实主义者比达利更直接地表达他那些堕落的幻想。1929年的《伟大的自慰者》(The Great Masturbator)也出现在展览的“顽皮房间”,旁边还有他致敬鞋类恋物癖和对妻子加拉的致敬之作。

伊迪丝·里明顿,《博物馆》,1951年

达利甚至因为梦见希特勒和在美国致富而让超现实主义者感到厌恶——他为希区柯克的电影《爱德华大夫》设计的梦境场景也在这里投影。他自那时起一直让评论家感到震惊,但他那公然的坏品味却充满了永恒的狂喜。如果你怀疑他的天才,只需看看他1931年的画作《梦》——一个绿色调的女人在阴影中显现,长发如流水般飘动,蚂蚁在她的脸上爬行。

这场展览让超现实主义看起来很轻松,同时也聚集了许多追随其革命性享乐主义的人。然而,真正揭示的谜团是,为什么一个从不严肃对待自己、经常被贬为“轻量级现代主义”的艺术运动,却能孕育出如此多的杰作?

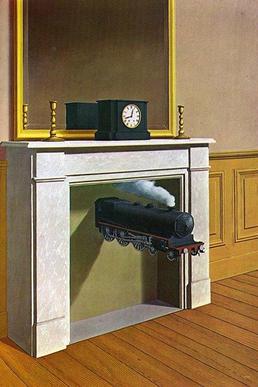

你可以盯着勒内·马格里特1938年的画作《被刺穿的时间》(Time Transfixed)看上好久。很快你会开始怀疑现实。画中,一辆蒸汽小火车从一间普通房间的壁炉中驶出,然而悬浮空中的火车只是这幅画中令人不安的元素之一。你不禁要问,哪个更荒诞:一辆火车凭空飞来,还是那些我们用来安慰自己、证明这种事不会发生的惯例?

马格里特,《被刺穿的时间》,1938年

另一幅极具震撼力的马格里特作品《杂技演员的思想》(Ideas of the Acrobat)——扭曲、重塑并混合了身体,悬挂在毕加索1929年作品《蓝色杂技演员》(A Blue Acrobat)旁边,呈现了毕加索与超现实主义的调情。这是一场天才之间的耀眼对比。毕加索那扭曲、变异的人体是怪诞的、英雄的,也是绝对真实的,因为他对人类形态的把握是与生俱来的。

毕加索,《蓝色杂技演员》,1929年

1937年,马克斯·恩斯特也创作了一幅画,他称之为《壁炉天使(超现实主义的胜利)》。这幅画描绘了一只横行的巨大怪物,他说这关于法西斯主义,你可以感受到其中的寒意。但副标题的含义是什么呢?恩斯特将自己视为先知,他在这里预言了超现实主义运动最持久的遗产将是“超现实”一词,它不仅用来形容滑稽的事物,还指代奇怪的、不合时宜的事物。一个世纪后,许多事情也依然如此。那些时光充满超现实,如今亦是如此。

马克斯·恩斯特,《壁炉天使(超现实主义的胜利)》1937年

五个系列展勾勒“超现实主义”的全球传播

据悉,“超现实主义百年”系列展共有五场,巴黎是第二站。首展在比利时布鲁塞尔开幕,随后将于2025年移师西班牙马德里、德国汉堡和美国费城。组织者称,这是一个前所未有的策展方式:尽管每个城市的一些作品和主题保持不变,但其他部分会发生变化,每个博物馆都会讲述自己独特的故事。

法国蓬皮杜中心上一次举办关于超现实主义的重大展览是在2002年,当时展览被视为一个源自巴黎小团体的欧洲运动。然而,自那以后,大学和博物馆开展了大量研究,扩展了超现实主义的研究视角。此次展览的策展人、来自蓬皮杜中心的玛丽·萨雷(Marie Sarré)表示:“这次百年纪念展旨在展示超现实主义的多样性。”她认为,超现实主义是一场传播至世界各地的运动,这在先锋派运动中是非常独特的——不仅在欧洲,也在美国、南美洲、亚洲和马格里布(北非地区)。“超现实主义想要挑衅、震撼,展示源自意识或梦境的日常生活中的奇妙一面。”

苏珊·范·达美,《超现实主义构图》,1943年

在布鲁塞尔皇家美术馆将超现实主义的概念向时间的另一端延伸,探索19世纪末象征主义与超现实主义之间的联系,尽管这两个运动长期以来被视为独立的。“展览首次展示这些联系。第一次世界大战前后的艺术并没有真正的断裂。”布鲁塞尔展览的策展人弗朗西斯卡·范德皮特(Francisca Vandepitte)说,他还举例说,费尔南德·克诺夫(Fernand Khnopff)19世纪末那幅冷峻、略带不安的姐姐肖像画,影响了马格利特1932年的作品《意外的答案》(The Unexpected Answer),后者展示了一道门上出现了一个人形大小的洞口,背景同样是冷清的氛围。该展览已于7月底闭幕。

费尔南德·克诺夫,《画家的姐姐》,1887年

马格利特,《意外的答案》,1932年

尽管展览将在巡展过程中不断演变,但部分布鲁塞尔展出的作品已在巴黎亮相,比如,比利时皇家美术馆将其馆藏的瑰宝之一马格利特的《光明帝国》( The Dominion of Light)借展蓬皮杜中心。这幅作品呈现了蓝天白云下的树木和房屋,却笼罩在夜晚的光线中。马格利特曾引用布勒东1923年的诗句:“要是太阳今晚能照耀就好了。”

马格利特,《光明帝国》,1954年

相比一般的“巡回展览”,此次系列展中博物馆都会基于自身丰富的馆藏和文化遗产来策划展览。在蓬皮杜之后,展览将移师马德里马普雷基金会,聚焦伊比利亚半岛的超现实主义艺术家,如达利和胡安·米罗。随后,展览将在汉堡美术馆继续,探索德国浪漫主义的遗产。2025年晚些时候,展览将抵达费城艺术博物馆,讲述超现实主义者在二战流亡期间在美洲的故事。

“看过所有五个展览的观众将对超现实主义艺术的特征、主题和风格,以及其主要关注点有着丰富而广泛的理解。”费城展览的策展人马修·阿弗隆(Matthew Affron)说道。

或许展览的变化性非常适合展示超现实主义的奇异与颠覆性多样性。阿弗隆表示:“没有所谓的超现实主义风格,我认为它更像是一种生活哲学或心态。超现实主义的一个核心思想是,我们必须让想象力自由,引领我们去尚未到达的地方。”

注:本文编译自《卫报》艺评人乔纳森·琼斯的展览评论和Jennifer Rankin的报道,展览将在蓬皮杜中心展出至2025年1月13日

还没有评论,来说两句吧...