从闷热潮湿的上海到一千公里外的天津,虽然也是夏日时节,却有一种秋高气爽的错觉。当地人说,湿度超过百分之三十,他们的体感就是黏糊糊的了;而对于每年都要经历漫长梅雨季节的江南居民而言,这大概已经是极为舒适的指数了。天津和上海在城市氛围上有许多相似,城市审美规划植根于曾经华洋杂处的历史。比如站在世纪钟广场看解放路桥,这一段海河的景致与黄浦江上的外白渡桥、浦西外滩的建筑群犹如姐妹花。上一座给我相同感觉的城市是英国的利物浦。在出行都靠导航精准定位的时代,我却在天津小小迷糊了一把。输入著名景点“小白楼”,司机居然将我们送到了一个幽静的住宅区。好嘛,几经询问沿街商铺,才明白过来,“小白楼”其实是一个区域,是曾经的美国租界,关于这一称呼的来源也是五花八门,可能是因为某一栋建筑得名。而自己误将纪录片《鸟瞰中国》里出镜率最高的天津音乐厅当成了“小白楼”!还好,音乐厅距离不远,再走两个街区就到了。

站在充满欧式古典建筑要素的音乐厅前,这大概是我感受到天津骄阳似火的一刻。在音乐厅的斜对面,也有一座不容忽视的建筑,白色风琴状,顶部赫然在目的是一个大写的英文字母“K”,下方则是红色中文楷体的店名“起士林”,还配上金色的英文“KIESSLING RESTAURANT”。看到这三个汉字,就会想起张爱玲那篇鼎鼎大名的起士林推文,那些个拉响她味觉警报的新鲜出炉的美拉德香气。起士林由德国人阿尔伯特·起士林(Albert Kiessling)以自己的名字创办于一九〇一年。走入店内是一段铺着红地毯的大理石阶梯,围绕着精致的镂空金属栏杆,视线前方是竖排的“起士林”三字和绿色的二楼楼板。虽然这段阶梯很短,还略带旋转,却让我通感到了埃尔米塔什博物馆的约旦阶梯,都有绿色,都是进入“参观”的必经之路。二楼餐厅的布局不说是富丽堂皇,那也是非常“出片”,祖母绿色的墙面、酒红色的皮座椅、水晶灯、蜡烛台、玻璃镜面装饰,要不是服务生“地道”的天津口音将我拉回现实,我又要开始遐思了。十一点多的光景,窗口位已经满座,大部分是老年人,和上海的海派西餐厅一样,主打一个怀旧的情结。店内的招牌菜是罐焖牛肉,这可不是什么罐头食品,而是盖有酥皮的俄式牛肉汤,绝对是补充能量的佳品。

餐厅的隔壁是起士林西饼屋,贩卖的商品对上海人来说都很熟悉,水果蛋糕、哈斗,以及各种在今天的健康饮食中饱受诟病的植物奶油类酥皮点心。“KIESSLING”,我仔细读了一读,怎么和上海的凯司令发音这么像!虽然小时候我一直以为“凯司令”是“凯瑟琳”(Katherine),难不成两家以“K”字为商标的中华老字号还有什么关系吗?

一

第一反应自然是打开上海凯司令的主页看看。在“品牌故事”一栏,清晰地传达了这么几个观点:第一,凯司令是中国人(林康民、邓宝山)自己开设的第一家西餐馆(1928年),打破了洋人垄断上海西餐业的局面;第二,命名来源于“纪念北伐战争胜利归来的将士”,类似于“凯旋的司令”;第三,蛋糕的裱花技术一流,源于一九三二年凌庆祥与他的“左右手”长子凌鹤鸣、次子凌一鸣的加入;第四,“文革”期间,凯司令曾更名为“凯歌食品厂”,一九八一年恢复原名,一九九六年定名为“凯司令食品有限公司”并将厂房从石门二路搬迁至纪念路。

不过,这将近六百字的介绍显然无法令人满足,其中仍有许多语焉不详之处。在我继续挖掘的过程中,各种坊间传说纷至沓来,有说是“kiss”灵,有说是源于德语“奶酪”(Käse)的读音,搞得人晕头转向。迷惘之际,我在上海社科院上海品牌发展研究中心的网站上发现了另一篇较为详尽的文章。关于凯司令的命名,除了和北伐战争有关,还可能涉及对获得一位司令的担保而拿下店铺门面,表示感谢之意,这点与程乃姗回忆上海的文章中的一些信息一致。有趣的是,上海品牌发展研究中心的这篇文章里,还有专门的段落讨论了凯司令与起士林的关系。

其实我在搜索起士林相关资料的过程中已经发现,二〇二二年就有热情的天津人民写出了《起士林真相考》,并在天津的广播台分七次播出,其中有一部分的篇幅同样讨论了起士林和凯司令的关系。他们的结论是,上海的凯司令是天津起士林的山寨版。主要理由有三:第一,是一张摄于二十世纪九十年代的上海老照片,上面凯司令的英文标识为“Keissling”;第二,是据说有相关文件记载当年起士林曾状告凯司令仿冒招牌;第三,是说凯司令的招牌点心栗子蛋糕中用到的栗子是天津的特产。关于最后一点,作者还举证日本贩卖的栗子小零食都会标上“天津甘栗”的醒目字样。需要注意的是,在日语中,大闸蟹被翻译为“上海蟹”(上海カニ),而不是以“阳澄湖”冠名。

天津起士林饭店

至于第二点提到的官司,上海品牌发展研究中心的文章认为,这种混淆和误解源于张爱玲。在她的《色·戒》中说凯司令“是天津起士林的一号西崽出来开的”,其文学的传播力大概起了很大的推波助澜的作用。后来李安改编电影,在梁朝伟的台词中又重复了这点,还把王佳芝去的飞达咖啡馆叫成了凯司令。已有不少美食历史专栏的文章指出,张爱玲的记忆存在重叠或错乱的地方,比如把店铺的地理位置搞错,将特色糕点的生产厂家张冠李戴,等等。毕竟,彼时在南京西路(当时的静安寺路)上,开着十多家西餐和咖啡馆,有凯司令、皇家、DDS、泰利、飞达等。凯司令官网上提到的凌氏父子原先便就职于德国人开的飞达西餐厅(Café Federal),和凯司令是竞争对手。对此,飞达必然是耿耿于怀的。于是,飞达的老板将天津起士林的德国老乡请来上海,状告凯司令。因此,这场官司其实是西餐馆之间的商业斗争。

天津起士林内景

关于第一点,如今凯司令的商标是小写的“k”,具体拼法为拼音的“kaisiling”。二十世纪九十年代末,我经常在逸仙路纪念路这里换乘公交车,所以对纪念路上的厂房记忆很深,的确如此。但是硬要说“凯司令”的英文商标一开始便是如此,的确有点牵强。毕竟一九二八年还没有汉语拼音,即使按中文凯司令的读音来标音,用的也应该是威妥玛音标。虽然有照片的证据,有各种文章的分析,还有名人们的回忆,但还是应该看看档案怎么说。于是我转战清末民初的报纸寻找蛛丝马迹。

二

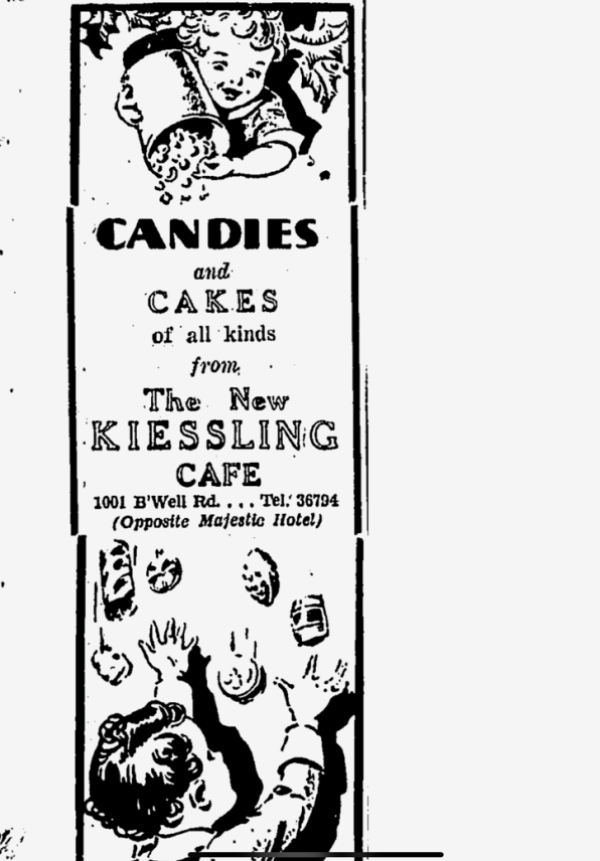

一八七二年四月在上海创刊的《申报》是近代中国发行时间最久、具有广泛社会影响的报纸,发行跨度长达七十七年(1872年4月至1949年5月),亦被称作研究中国近现代史的“百科全书”。根据《申报》全文数据库,检索“凯司令”共出现了五十八条,“起士林”有一百零二条。一九三一年四月一日开始,凯司令在《申报》上连续多日刊出了开业广告,而上海起士林的广告则出现于一九三五年十二月二日,标题为“天津起士林糖果点心铺上海分店开店”,一来表明自己来自天津,二来强调新开的是上海分店。不过,在一九三一年四月二十五日《申报》的启事中,凯司令西菜社的后方跟着“NEW KIESSLING CAFE”的字样。因此,凯司令最早的确用了“KIESSLING”的名字,只是在前面加了一个“NEW”(新的)。大致可以推测,凯司令创立之时,天津的起士林在西餐界的名声与口碑之响亮不容小觑。作为西餐经营者,“凯司令”已经有了一个掷地有声的中文名字,英文名字当然也要用一个吸引眼球的名号。可惜凯司令本身的资料因为战火、社会变迁、企业几经易主等各种原因没能保存下来,使得我们今日无法管窥当初创立者的良苦用心。

凯司令广告

看完中文的报纸,再看看英文报刊怎么说。根据近现代中国英文报纸库(Historical Newspapers: Chinese Newspapers Collection,1832-1953)中《大陆报》(The China Press)的数据库(1925-1938),我也发现了一些有关凯司令和起士林的信息。《大陆报》(1911-1949)最初由美国人托马斯·密勒(Thomas Millard)以集股的方式在上海创刊,后有中国民族资本加入,一九三五年转归国民党孔祥熙财团所有,是民国时期最早、最重要的美式报纸。引起我注意的是,凯司令在该家纸媒上投入了不少让人眼前一亮的广告,几乎涵盖了每一个西方的重要节日,如复活节的特制糖果、圣诞节的专属蛋糕,等等,甚至连美国独立日都精准投放了以祝贺为名的广告。大部分时间,凯司令的广告都和前文提到的南京西路上的西餐厅(皇家、DDS、泰利、飞达等)一起集中投放,所处的版位、大小难分伯仲,有时候凯司令也会单独在一些新闻版面的页眉页脚出现。凯司令广告的文字和配图均为西式风格,天使、糖果、孩童等图案配上宣传自己就餐环境好、食品可口多元、价格实惠的标语。太妃糖、什锦巧克力和各色蛋糕是他们的拳头产品,特别是动物造型的巧克力广受欢迎。

不过,有一点值得注意的是,《大陆报》的读者很难将凯司令和起士林混为一谈,因为凯司令是“NEW KEISSLING CAFE”,起士林是“KIESSLING & BADER CAFE”。一九一三年,阿尔伯特·起士林邀请自己精通烤制西点的好友巴德(Bader)来津一起合伙经营,店名遂改称为“起士林·巴德”。我查阅了一下商标注册信息,位于小白楼的起士林大饭店二〇一九年才申请注册了“起士林·巴德”这一商标。与凯司令充满商业气息的广告不同,起士林似乎更关心政治。一九三六年十月十日,《大陆报》刊登了一封署名为南京市市长马超俊(Machau Chung)的信件,谈及当时的政府在过去四分之一个世纪中,面对的外来侵略、经济衰退等困难,坚信中国会成为世界上重要的力量云云。那位市长署名的下方,出现了二十二家排列整齐的赞助商的名字,其中就包括起士林·巴德(起士林于1934年在南京设立了分店),其余的是各大银行和电力、用水、铁路等管理机构。在一些资料中还多次提及阿尔伯特·起士林曾担任过袁世凯长子袁克定的西餐厨师;张学良、宋子文等人在起士林商谈会客的新闻,也常常见诸报端。此外,上海起士林的广告主要投放在上海的首份英文报纸《北华捷报》(North China Herald,即《字林西报》的前身)上。

通过查阅《字林洋行中英文报纸全文数据库(1850-1951)》发现,从一九三四年到一九四一年,每个年份的《字林西报行名录》(The North China Desk Hong List)中都记载有“凯司令西菜社”,且地址一直为开店之初的静安寺路一〇〇一号,英文名字也与开业时刊登在《申报》广告上的“NEW KIESSLING CAFE”保持一致。一九三四年的行名录中,起士林也登录在册,中英文对照为“起士林”和“KIESSLING & BADER”。光从凯司令的英文店名一直没有改变这一点也可以从侧面证明,即便起士林和凯司令两家有过官司之争,结局也已经显而易见了。

要说创立之初的凯司令,是以起士林等一众西方人开设的餐馆和点心店为蓝本的,并不为过。但在凌氏父子的努力下,他们不断精进和开发出民族特色的裱花奶油蛋糕,后来也成了“民族的就是世界的”的代言。从此,上海滩的西餐点心师们争相模仿凯司令,具有中国风的“松鹤延年”“龙凤呈祥”“生肖图”等图案的西点从此流行了半个多世纪。

三

遗憾的是,在上述数据库中,都未能找到有关凯司令和起士林打官司的报道,只在《申报》上找到几则凯司令聘请专业法律顾问的启事。目前看到比较多的说法,均来自他人撰文提及,一说为凯司令胜诉,一说为上海地方觉得涉及洋人的官司麻烦,递送到了苏州高等法院,最后不了了之。不过,我在《申报》上却发现了有关凯司令的另一桩诉讼案。一九三四年五月,凯司令卷入了一桩“静安别墅加租案”,其店面所在的静安寺路房东“华记号”在一九三四年初无故加租,遭遇了沿路租客的集体抵制,加租未遂的房东情急之下以收回自用为由,对“凯司令西菜社先行起诉,请求第一特区地方法院判令迁让”,前文还提到沿线租客在抗租过程中推举了代表磋商,不知代表是否就是凯司令,因而才遭受了“杀鸡儆猴”的命运。凯司令当时找来了减租委员会予以援助,该会请法律顾问孙弼伍律师出庭,搜集证据显示房东并非收回自用,真实意图仍为加租。最终凯司令等一众租客赢得了这场官司。

此外,凯司令还常常是救国募捐的集合地。据《申报》记事,一九三七年十二月,上海妇女工艺救难展卖会在此举行;一九三八年十一月,凯司令加入酒菜馆业公会,在难民救济协会理事长虞洽卿主持的劝募委员会上订下协议,实行“佰伍捐”,即按照顾客的账单,每元收五分(一元以下免收,最多征收十元)。

而《申报》《大陆报》和《北华捷报》上关于上海起士林最大的新闻,莫过于爱国进步人士张似旭的遇刺事件。一九四〇年七月十九日下午四时多,张似旭在上海静安寺路起士林咖啡馆被“76号”日伪特务从背后枪杀,因为抗日呐喊而牺牲,年仅四十岁。几份报纸都在第二天进行了大篇幅的详细报道,张氏身中五枪,全沪震惊。事件发生时,一位名叫Krassnoff的波兰籍男子(《北华捷报》上还刊登了他的肖像)挺身而出,被子弹击中后送宏恩医院(今华东医院)救治,最终不治身亡。张似旭早年留学美国哥伦比亚大学新闻专业。一九二五年之后主要在上海从事新闻和保险事业。一九二七年起,历任上海《国民新闻》总编辑、英文《大陆报》总编辑。一九三二年出任外交部情报司司长。一九三三年一月,张似旭任中文版《大美晚报》董事兼经理,并在抗战期间以《大美晚报》为舆论阵地,不遗余力地进行抗日宣传,汪伪政权一九四〇年七月公开下达的通缉八十三位抗日人士的名单中,张似旭的名字赫然在列。一九四七年八月十三日,《申报》再次刊文回顾了张似旭在起士林遇刺事件,并予以强烈谴责。

抗战胜利之后,起士林被美军第一师接收,一度改为军用食堂,营业范围仅限于美军,并由美军自定价格,按美金计算。一九四六年六月一日,由于在第二次世界大战中,德、日同为轴心国,而起士林饭店的创建人和股东内都有德国人,因此饭店被列入敌伪产业。起士林的处境也相应发生了变化。比如,一九四六年八月二十八日,《申报》刊出了《面包阵阵香 房客性命危》的文章,大意是上海起士林楼上的二十多名群居房客投诉起士林只顾赚钱,设置的工业性炉灶“终日炉火融融,煤灰飞舞”,热量、噪声和污染让暑热之下的房客无法忍受,更担忧炉火不慎引发火灾,“这二十余人势将为他们牺牲”。到了一九四八年五月三日,又有文章称,起士林因逾时营业数次,警局按照法令予以永久歇业处分,但起士林方面不服,等等。

如今,遍布天津市内的起士林,和起士林西饼屋、糕点店,早已是独立经营的两家公司了。注册商标上,除了“起士林”三字异曲同工之外,起士林饭店的商标是上面一个“K”、下面一个“C”的标志。至于上海的起士林,有一种说法是,一九五六年公私合营后改名为“喜来临”(如果是沪语谐音的话,更精确地说应该是“喜事临”),这家德系西餐馆改做法餐,位置有的说在华侨饭店(今天的金门大酒店),有的说在南京西路的新世界百货公司,不过两处离得很近。而上海的凯司令在历经一系列改革之后,重整旗鼓加入了上海蛋糕甜点业的版图竞争,随着电视剧《繁花》的热映,一夜之间似乎又回到了业界的“C位”。

想起前阵子一位天津的朋友突然在一日上午造访,带来了凯司令的水果蛋糕,并反复嘱咐说,昨日去食品一店专柜买的、最新鲜的,已在冰箱里放了一晚,此时食用味道最佳。当时我还有些“不解风情”,写完这篇文章的当下,我才恍然大悟,原来这位朋友是想念家乡的起士林了!

本文首发于《书城》(2024年10月号),澎湃新闻经《书城》授权刊发。

还没有评论,来说两句吧...