“高能物理合作将为中国带来很多技术,这台机器将把中国推向科学的前沿”。

——费米国家加速器实验室主任罗伯特·R·威尔逊(Robert R. Wilson)

享誉全球的科学家、诺贝尔物理学奖获得者、美籍华裔物理学家、中国科学院外籍院士、美国国家科学院院士、中国高等科学技术中心终身主任,为中国和世界高能物理学发展都做出过不可磨灭贡献的李政道先生,于当地时间2024年8月4日凌晨2时33分,在美国旧金山家中去世,享年98岁。

促成中国科大“少年班”的建立;设立CUSPEA(中美联合招考物理研究生项目);促成中美高能物理合作建设北京正负电子对撞机;建言设立博士后制度、国家自然科学基金等制度、设立中国高等科学技术中心……

李政道先生不仅在自己的学术生涯中不断攀登科学的高峰,还怀着一腔热忱与浓浓的赤子情怀,为祖国科技事业的发展贡献了巨大的力量。李政道先生在物理学领域的辉煌成就和为祖国殚精竭虑的无私奉献必将永载史册,他也无愧为科学史上的一座丰碑。

谨以此文追忆李先生对北京正负电子对撞机工程做出的突出贡献,以致深切缅怀。

十年磨一剑,进军科学前沿

1988年10月16日,由中国科学院高能物理所负责设计研制、全国数百家单位共同参与建造的北京正负电子对撞机(BEPC)实现了首次正负电子对撞。

著名物理学家钱三强、赵忠尧、张文裕、王淦昌等纷纷发表谈话,认为这台对撞机的研制成功,使中国与先进国家在高能物理研究手段方面的差距缩短了25到30年。北京正负电子对撞机的成功表明,我国高能物理研究在当时已经进入国际先进行列。

1988年10月24日,李政道(左)陪同邓小平在高能所视察北京正负电子对撞机。(上海交通大学图书馆编:《印象·李政道》,上海交通大学出版社,2014年,第46页。)

10月24日上午,邓小平在视察了北京正负电子对撞机国家实验室时发表了《中国必须在世界高科技领域占有一席之地》的著名讲话,他指出:“过去也好,今天也好,将来也好,中国必须发展自己的高科技,在世界高科技领域占有一席之地。这些东西反映了一个民族的能力,也是一个民族、一个国家发达兴旺的标志……不仅这个工程,还有其他高科技领域,都不要失掉时机,都要开始接触,这个线不能断了,要不然我们很难赶上世界的发展”。

作为我国首个“大科学”装置,北京正负电子对撞机的落成是中国科技史上里程碑式的一刻。它既是我国在“四个现代化”的口号下向“科学技术现代化”迈进的突出成果,也是我国在改革开放下积极开展跨国科学交流,吸收和掌握外国技术实现“赶超”的中国式现代化的最好例证。

从“文革”结束后的1977年中国重启高能加速器建造计划,到1988年北京正负电子对撞机建成,十余年光阴匆匆逝去。

“十年磨一剑,锋利不寻常。虽非干莫比,足以抑猖狂。”中国科学院高能物理所副所长、北京正负电子对撞机总设计师谢家麟曾经为北京正负电子对撞机这个“大国重器”留下过这样的诗句。

在我国第一台高能物理加速器的建造过程中,李政道先生付出了巨大的努力,他为我国高能物理事业的跨国科学合作和未来人才培养呕心沥血,以无私的奉献精神为中国科学做出了不可磨灭的重要贡献。

追光赤子,一往情深

李政道1946年9月赴美求学,1956年起任哥伦比亚大学教授,他还与杨振宁因提出弱相互作用下的宇称不守恒定律而共同获得1957年诺贝尔物理学奖。

然而,冷战格局下东西方阵营之间的对抗极大地限制了李先生回国探望的可能。

作为原子物理与核物理在亚原子领域的延伸,高能物理学也在冷战初期迅速发展,并进而演变为美苏两个超级大国除了导弹核武器和人造卫星以外、在基础科学领域展开竞争的最前沿阵地。

建国以来,我国也高度重视发展高能物理,但高能物理事业的发展可谓曲折坎坷。1956-1975年的近20年间,我国高能加速器建设经历了“六上六下”的艰难历程。(方守贤:《我的高能加速器梦》,《现代物理知识》,2013年第1期、张文裕:《我国高能物理三十五年的回顾(节选)》,《现代物理知识》,2018年第5期。)在中苏关系破裂前,中国在杜布纳原子核研究所曾经完成了三次加速器的设计方案,但最终随着中苏关系恶化而草草收场。“文革”时期,高能加速器的设计更是彻底沦为一纸空谈。

20世纪70年代初,在“乒乓外交”的推动下,中美关系呈现出“解冻”的迹象,1972年2月美国总统尼克松访华,更是实现了中美两国领导人跨越太平洋的握手。

一直心系祖国发展的李政道在意识到中美关系回暖后,开始积极筹备回国事宜,他给好友朱光亚写信,并通过访华的美国科协代表团转告周培源,表示“很想有机会回国参观一次,既探望亲友,亦亟愿了解国内各方面的情况,尤其是科学上的发展情况”(刘金岩、张柏春、吴岳良:《李政道:中国基础科学研究和国际交流的积极推动者》,《现代物理知识》)。1972年9月19日,李政道及其夫人秦惠䇹终于在阔别多年后第一次回到了祖国。

在李先生回国前的一个月,以张文裕、朱洪元为首的原子能所一部的18位科技人员在8月联名致信周总理,呼吁加强基础研究和高能加速器的预制研究工作。9月11日,周总理在回信中指示:“这件事不能再迟了,科学院必须把基础科学和理论研究抓起来,同时又要把理论研究与科学实验结合起来。高能物理研究和高能加速器的预制研究,应该成为科学院要抓的主要项目之一。”(中共中央文献研究室编:《周恩来年谱1949-1976 下卷》,中央文献出版社,2020年,第536页。)

在李政道回国期间,中国高能物理学家们也不忘抓住机会,向他征求有关中国高能加速器发展方向的建议。

10月13日上午,在周培源的主持下,李政道在人民大会堂同北京大学、物理研究所、原子能研究所等单位共30多位科学家举行了学术座谈会。李政道建议,中国高能物理要闯出自己的新路,还应当开拓国际交流的手段,同时要求欧美专家来华和派人出国考察,准确、透彻地掌握国际先进技术,同时立足培养国内人才,做好人才储备。

1972年10月14日,周恩来在人民大会堂接见李政道先生。(上海交通大学图书馆编:《印象·李政道》,上海交通大学出版社,2014年,第49页。)

1973年初,中国科学院高能物理研究所在周恩来的关照下正式成立,由张文裕、朱洪元、方守贤等14位物理学家组成的代表团又于1973年6月再次展开了对美国五大主要高能物理实验室为期数周的访问。访问期间,李政道和袁家骝、吴健雄等华裔物理学家不仅热情地接待了来自中国的高能物理学家们,还亲自安排他们会见了正在布鲁克海文实验室的美国能源部副部长。

在李政道的引荐下,中国高能物理代表团与美国各大高能物理实验室都建立了初步的联系,时任费米实验室主任的罗伯特·威尔逊(Robert Wilson)也多次表示,期待在高能物理领域能够有与中国展开合作的机会。

1974年,李政道再次回国访问。他在复旦大学参观时,看到的唯一研究工作仅仅是测量几只大灯泡的功率,绝大部分的同学不在学校里学习,而是下乡去劳动。他对国内完全放弃科技人才培养的状况忧心如焚,并感到情况相较于两年之前更加恶化,“似乎觉得整个国家已经快要走上一条绝路”(中国高等科学技术中心编:《李政道文选(科学和人文)》,上海科学技术出版社,2008年,第25页。)。

为此,他不仅向周恩来总理再次说明培养基础科学研究人才的重要性,还向高能物理所所长张文裕解释基础科学与应用科学的关系:“基础科学和应用科学就像药与粮食。基础研究如同药,应用研究如粮食。人如果得了病光吃粮食就不行,还要吃药来医治。而药需要事先准备。”(刘金岩、张柏春、吴岳良:《李政道:中国基础科学研究和国际交流的积极推动者》,《现代物理知识》2023年第5期。)

在这次访问期间,李政道也与高能所的物理学家们就中国高能物理的发展规划和高能加速器的建造的筹备工作展开了讨论,就拟邀请的外国加速器专家、加速器的建造问题以及如何在高能物理研究中将基础研究与应用研究结合起来等问题提出了意见和建议。

1975年2月,科学院和国家计委联合向国务院上报了《关于高能加速器预制研究和建造问题的报告》。报告指出,为了在不远的将来赶上和超过世界先进水平,必须建立我国自己的高能加速器实验基地。并打算在十年内,经过预制研究,建造一座质子环形加速器。

1975年3月,主持整顿的邓小平与病中的周恩来一同批示了这个报告,这项工程也因此被定名为“七五三”工程。

可惜的是,“七五三”工程上马没多久,又开始了“批邓反击右倾翻案风”,1976年又相继发生了数位领导人去世、唐山大地震、逮捕“四人帮”等事件,“七五三”工程上马没多久,便又处于停滞状态。中国的高能加速器计划在“文革”后期政治运动的余波中再次陷入停滞。

紧握历史机遇,力促中美高能物理合作

“文革”结束后,随着中国重新将工作重心转向经济建设,并重提本世纪末实现“四个现代化”的宏伟目标,科学技术现代化成为赶超世界先进水平的关键。中国的高能加速器建造工作又被重新提上日程。

1977年8月,邓小平在会见来访的美籍物理学家丁肇中时再次强调:“科学技术要赶超世界先进水平,可以在部分领域或一些方面先赶超。科研设施要从最先进的着手,而高能加速器就是个重点。”(中共中央文献研究室编:《邓小平年谱 1975-1997(上)》,北京:中央文献出版社,2004年,第183-184页。)

国家科委副主任工程总指挥赵东宛认为,虽然新的高能加速器工程总体上延续了“七五三”工程的建设,但新的开始要有新的气象,因此他提出将“七五三”改为“八七”工程(意为1987年建成),这已经是中国高能加速器方案的第七次“上马”了。

李政道十分积极地关注着祖国科学事业的动向,听闻国内重启高能加速器计划,他多次给高能所所长张文裕、国家科委主任、国务院副总理方毅等人写信,提出关于培养高能物理学者的建议,在提出这些建议之前,李政道还以私人的身份与美国20多所大学和三大国家高能实验室布鲁克海文实验室(BNL)、费米实验室(FNAL)和斯坦福国家加速器中心(SLAC)进行了联系,都获得了热烈的反响,每所实验室都表示欢迎中国物理学家前去长期工作。

1978年6月考察团队访问期间谢家麟在费米国家加速器实验室(FNAL)升起中国国旗(图片来源:“…Peoples Republic of China flag joins Central Laboratory gallery of flags…,” in “Physics Joins East, West,” June 1, 1978, The Village Crier, Vol.1, No.4.)

同时,关注到中国释放出的重视科学技术现代化,引进西方先进技术的信号,李政道还主动致信美国能源部能源研究办公室主任约翰·多伊奇(John Deutch),向其强调了中国对科学领域的重视和对高能物理计划的决心。

他说服多伊奇称,“高能物理计划的成功将成为一项中国人民引以为傲的前沿科技成果,而失败则可能会使政府目前对科学和教育的开明政策发生逆转,鉴于此,这将是美国利用通过非政治性的手段通过高能物理界大大增强两国之间的友好关系的难得机会”。

他还建议采取两方面措施,一方面确保两国间有实质性的科学家交流计划,简化程序并在实验室和大学层面进行管理,另一方面考虑通过购买、出借或赠送的方式向中国提供一些前沿技术。(“Letter from T. D. Lee and R. Ronald Rau to John M. Deutch,” July 20, 1978, in RG434, General Records of the Department of Energy, U.S. /China JCHEP Files, 1978–1996, Box1, folder1, National Archives at Kansas City.)

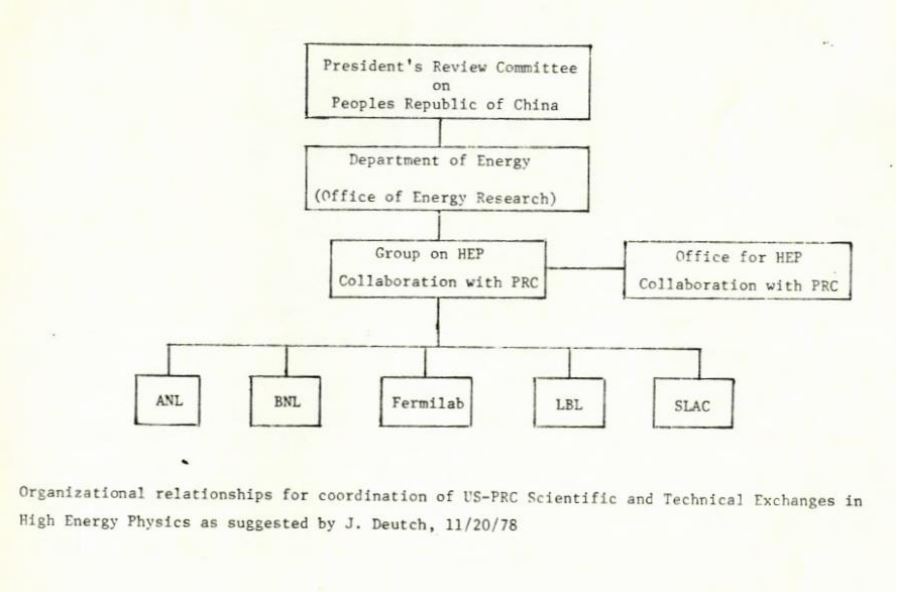

在李政道先生的极力促进下,美国能源部和各大高能物理实验室也开始考虑建立起一套在高能物理领域与中国展开跨国科学合作的长效机制。为此,美国能源部建立了中美高能物理合作协调小组和一个协调办公室作为联络处,并由李政道担任联络处主席。

1978年11月20日费米会议上约翰·多伊奇提出的中美高能物理合作协调组织关系图(“Memorandum for Chinese High Energy Physics Files, Subject: Coordination Meeting at FermiLab,” Nov. 20, 1978, Wolfgang Panofsky Papers, Ser. IVg, Box 56, folder 4, SLAC Archives, Stanford, CA. )

李政道作为中美高能物理合作协调员的第一项工作就是向中国建议,立即派一个能做实际工作的考察团前往美国。

1978年12月,在同高能所所长张文裕的电话中,李政道指出,“迫切地需要有一个来自中国的有权威的访问小组,与美国能源部和所有感兴趣的高能物理实验室讨论未来中美合作的详细总体计划”。

而这次系统性访问不仅要求代表团详细了解美国各高能实验室的实际工作情况,还要求尽可能地对中国高能加速器建设的基本方案作出修正,同时确定涉及美国帮助的具体内容与方式。

1979年1月1日中美两国正式建交,中美关系也由此翻开了历史的新篇章。

以“八七”工程总工程师林宗棠为首、包括中国科学院高能物理所副所长陆献林、总设计师谢家麟、四机部科技司司长殷子列等8人组成的高级别高能物理考察团在李政道的邀请下于1979年1月15日访美,在考察的同时也与美国能源部官员展开了重要会谈。

1979年1月,在李政道的极力安排下,林宗棠代表团赴美,照片前排右起依次为谢家麟、林宗棠、袁家骝、李政道以及威尔逊(R. R. Wilson,美国费米国家加速器实验室主任)(上海交通大学图书馆编:《印象·李政道》,上海交通大学出版社,2014年,第54页。)

1979年1月29日—2月5日,国务院副总理邓小平访美,此行之意义非凡,甚至被美国媒体形容为“刮起了一股邓旋风”。

在此期间,邓小平与卡特总统签署了《中美科学技术合作协定》,同时国家科委主任方毅与美国能源部部长施莱辛格还签订了《中美高能物理合作协定》,这也是《中美科技合作协定》下属的第一个子协定。

根据这一协定,中美高能物理合作联合委员会正式成立,每年举行一次会议,中国科学院高能物理所所长张文裕和美国能源部高能物理与核物理副主任詹姆斯·李斯(James E. Leiss)将分别担任中美双方的联席主席。

在李政道的积极推动下,中美高能物理合作终于建立起了一套跨国合作机制,而这一合作的主要内容,就是完成高能加速器设计、建造工程,帮助中国实现其高能物理目标。

塞翁失马,焉知非福

“八七”工程继承了“七五三”工程的一些设计,其最初总预算接近10亿人民币,提出了一系列庞大的建造计划,以直接赶超为目标,最终建造一台1.2TeV的质子环形加速器,建成后可位列世界最高能量加速器之一。

1979年3月后,随着“调整、改革、整顿、提高”的国民经济新方针的施行,“八七”工程的一期建设规模和投资不得不进行了一定的压缩。而国民经济经过近两年的调整,虽然取得一定成效,但被动的局面依然没有得到根本性的扭转,中央下决心,提出了所谓的“一部退够”的方案,大幅压缩基建投资。高能物理也因此受到影响,1980年底,科委主任赵东宛组织座谈会,宣布质子加速器缓建。“八七”工程最终还是下马了。

听说了这一消息后,李政道和其他一些美籍物理学家等都纷纷致信表示惋惜,并提出一系列调整建议。李政道还先后多次致电高能所,询问中国高能物理调整情况,言辞急切,并建议立即派人赴美商谈。

由于“八七”工程的下马,中美高能物理合作联合委员会的会议也一度中断。在这种情况下,在李政道的催促和方毅的指示下,高能所副所长朱洪元与“八七工程”总设计师谢家麟于1981年3月赴美,同李政道和美国能源部官员及各美大高能物理实验室主任在芝加哥费米实验室举行了一次非正式会谈。

此次会谈的目的,除了要向美方通报由于国民经济调整,中央决定停建50GeV质子同步加速器外,还有向美方寻求调整方案的新建议,因此在出发前,中方实际已经制定了一个约7500万经费的慢脉冲5GeV弱流质子加速器方案。

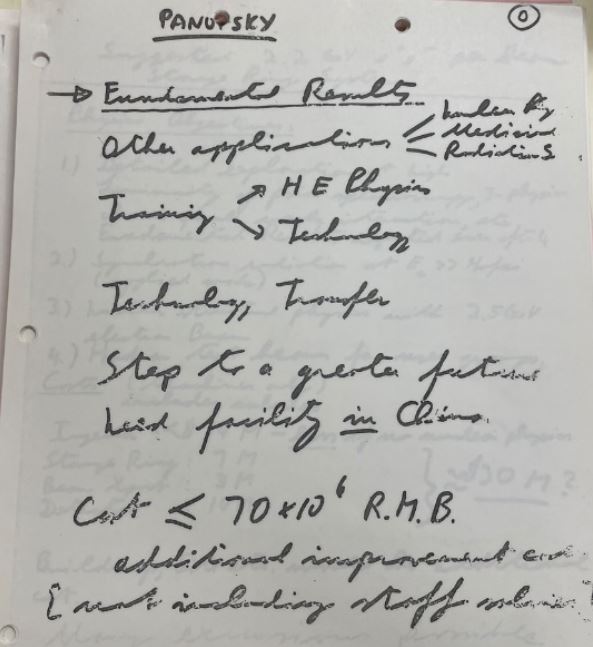

在这次非正式会议上,李政道同斯坦福直线加速器中心(SLAC)主任潘诺夫斯基(W. H. K. Panofsky)一起,再次提出了建造一台“正负电子对撞机”的建议。

1981年3月费米非正式会谈上潘诺夫斯基的发言手稿(“Informal Meeting of the US-PRC Joint Committee on High Energy Physics,” Mar. 17, 1981, Wolfgang Panofsky Papers, Ser. Vp, Box 223, folder 2, SLAC Archives, Stanford, CA.)

实际上,潘诺夫斯基早在1976年就曾经访问过中国,而在此之前,李政道就曾经与其讨论过哪种加速器更加适合中国高能物理的起步。他们都同意建设一台正负电子对撞机是正确的选择,李政道还委托其带去了大量关于正负电子对撞机和同步辐射的资料。

同样地,1977年,在听闻“八七”工程重新上马,方案仍然是质子时,李政道也曾致信张文裕,委婉地表达了“中国建设质子加速器的能量如果不够大,将难以产生新的发现”的批评,言外之意希望中国考虑建设能量更低但研究意义更广泛的正负电子对撞机。(中国高等科学技术中心编:《李政道文选(科学和人文)》,上海科学技术出版社,2008年,第32页。)

从当时世界高能加速器的发展来看,质子加速器都在向更高能量的方向发展,而如果放弃原本的TeV级别的质子方案,只有50年代技术水平的5GeV质子加速器将不会有多大的意义。而从赶超的角度,正负电子对撞机与同步辐射的发展在70年代也才刚刚起步,方兴未艾,电子方案虽然有一定困难,但确实有机会接近甚至赶超国际先进水平,让中国真正进入世界高能物理领域。

严武光等15名当时在美国各大实验室访问的学者也联名致信,表示支持电子对撞机方案。

国民经济调整和“八七”工程的下马给了李政道等人再次提出“正负电子对撞机”建议的绝佳机会。朱、谢二人带着李政道和潘诺夫斯基等人提出的方案回国后,中国科学院在1981年5月2日到8日召集全国各个大学、四机部、一机部和理论物理所、数学物理学部等60余位专家,召开了第二次香山会议,讨论中国高能加速器的未来。

与会的绝大多数人都认为,建造低能量的5GeV质子加速器的替代方案是不可取的,在这个能区只能重复别人已经做过的实验,而电子对撞机在较低的能区还拥有一定的“物理窗口”,能做一些前沿的研究。这样,中国高能加速器方案开始朝着“对撞机”倾斜。

挽狂澜于既倒,对撞机方案终落成

在此期间,李政道多次打电话询问,并力劝高能所,即使正式方案还没有获批,也应当及早着手开始预制研究。他还建议中国科学院派出领导同朱、谢两教授再次赴美进行讨论,同时为恢复已经延期一年的高能物理合作联合委员会会议作准备工作。

1981年10月10日,由中国科学院二局副局长邓照明和朱洪元、谢家麟两位教授组成的小组再次启程赴美方案。然而,就在他们出发前,中国科学院主席团却得出了相反的意见,指示仅可同意5GeV的质子方案,而由于正负电子对撞机方案超过了“八七”工程结余的7000万元,只能等国民经济好转了再谈。

根据谢家麟的回忆,这个指示与4月以来的一系列活动和原来所理解的出国意图全然不同,使他也感到茫然,他也只得怀着沉重的心情登上赴美的班机。

在邓照明与李政道进行说明后,李先生愤慨地表示,“方毅副总理在9月中旬的复信中还明确表示支持正负电子对撞机的方案,现在如果重回质子方案,中国在这条路走下去几乎是完全无用,再做下去也是完全的浪费。刚刚确定的方案不能轻易变动,如果这样轻易变动,中美会议怎么个开法?我作为联络人怎么工作?”(中国高等科学技术中心编:《李政道文选(科学和人文)》,上海科学技术出版社,2008年,第40页。)

如此一来,访问还没有开始,便面临着夭折的可能。

商议过后,邓照明决定以长途飞行身体不适为由,不参加下午的讨论,而是立即向卢嘉锡院长汇报情况,而朱洪元和谢家麟则暂时不向美国科学家介绍取消正负电子对撞机方案,继续建设小的质子方案的决定,而只介绍上次费米非正式会议后在对撞机方案方面所进行的工作。在加急请示后,卢嘉锡院长指示“只谈电子,不谈质子”,最终暂时保住了正负电子对撞机方案。

这次访问回国后,高能所又在全所范围内展开了持续数周的大讨论,产生了很多不同意见。大多数人都肯定了3月费米会议所提出的电子对撞机方案的研究与技术意义,但反对的声音主要来自经费和技术难度上的问题,担心既无法按时完工,错过“物理窗口”的同时,又给国家带来经济负担。

12月,李政道归国安葬父亲骨灰,但同样急切的是关心中国高能物理调整方案的落实。12月19日,李政道与科学院领导会谈后却被告知高能方案仍在研究中,这让他十分着急,他再次言辞激烈地表示,如果国家不正式批准这个建造高能加速器的方案,中美高能物理合作的协议将失去合作内容……他本人为祖国尽力,花了很多心血,如果中断合作协议,他就只好宣布退出中美高能物理联合委员会,这样一来,如果再要恢复,困难就难以想象。

1981年12月邓小平接见李政道,并再次向他说明中国领导人对此事的决心(柳怀祖:《改革开放的一次实践——忆小平同志亲自关怀下的北京正负电子对撞机建设》,《现代物理知识》2013年第1期。)

在这种情况下,12月22日,中国科学院李昌、钱三强等领导紧急报送特急件到中央,请求批准科学院12月5日报送的北京正负电子对撞机方案,并继续执行中美高能物理协议。邓小平当天就批示了这个报告,指示道:“这项工程已经进行到这个程度,不宜中断,他们所提方针,比较切实可行。我赞成加以批准,不再犹豫。”

25日中午,邓小平接见并宴请李政道。会见李政道前,邓小平还对科学院的李昌同志说:“要坚持,下决心,不要再犹豫了”。而在谈到工程进度和经费时,他也对姚依林说:“五年为期,经费要放宽些,不要再犹豫不决了,这个益处很大的”。(中共中央文献研究室编:《邓小平年谱 1975-1997(下)》,北京:中央文献出版社,2004年,第793页。)

这样,在李政道和潘诺夫斯基等人的大力推动和中国高能物理学家的积极争取下,中国高能加速器计划最终被确定为建造一台“正负电子对撞机”。1982年3月,推迟了一年多的中美高能物理合作联合委员会第三次会议终于在北京举行。

1982年6月至10月,一支由前“八七”工程总设计师谢家麟、高能所常务副所长张厚英率领的21人设计团队在斯坦福直线加速器中心(SLAC)完成了北京正负电子对撞机各主要部分的设计,他们在美国受到了李政道、吴健雄等美籍华人高能物理学家和能源部各大实验室主任的热情接待。

1983年4月25日,国务院正式批准了国家计委上报的《关于审批2×22亿电子伏特正负电子对撞机建设计划的请示报告》,对撞机方案至此终于正式确定了下来。

奠基——“我相信这件事情不会错”

北京正负电子对撞机(BEPC)方案正式确定下来后,李政道仍然时刻关心着中国高能加速器工程,他不仅时常通过个人关系向中央领导人建言献策,还每年参加联合委员会的年度会议,积极协助中国开展国际合作。

在他的建议下,1983年12月25日,胡耀邦在中央书记处第103次会议上决定,将政府电子对撞机列入国家重点项目,要求五年左右建成,代号“8312”工程,还决定成立由谷羽、张寿、林宗棠、张百发组成的四人小组,代表书记处和国务院专门进行领导。我国高能物理在经历了“七下八上”的艰难历程后,终于走上正轨。

早在北京正负电子对撞机方案提出之时,李政道和其他美国科学家就曾经指出其“一机两用”的可能性,即利用对撞机产生的同步辐射光增加光束线引出系统,建立实验站,借此开展同步辐射研究。

在谷羽参与领导对撞机工程的过程中,李政道和潘诺夫斯基又多次向她解释同步辐射光的重要性,这也使她敏锐地意识到,如果将同步辐射的应用研究提前进行,将原定的两步走合为一步,不仅争取了时间,又可以尽快发挥这台加速器的应用效能,使其与当时中国科技政策为经济建设服务的目标相结合。

为此,她提出将对撞机建设的方针改为“一机两用,应用为主”。万里副总理在听取她的报告后也指示:“这样改完全符合中央的方针,把同步辐射光的应用提前搞是对的,就这样办”。这样,北京正负电子对撞机又正式确定了“一机两用,应用为主”的方针,并进一步扩大了初步设计。

1984年10月7日,玉泉路中国科学院高能物理所举行了盛大的奠基仪式,北京正负电子对撞机工程正式破土动工。邓小平、万里、方毅、余秋里、胡乔木等中央领导人都参加了典礼。邓小平亲自题词“中国科学院高能物理研究所北京正负电子对撞机国家实验室”,并为工程奠基。

美国总统科学顾问基沃斯(Keyworth)博士、美国驻中国大使恒安石和参加高能物理联合委员会第五次会议的美方代表团也参加了奠基仪式。

在卢嘉锡院长致辞后,邓小平为基石培上了第一铲土,并对周围人坚定地说:“我相信这件事情不会错!”(柳怀祖:《改革开放的一次实践——忆小平同志亲自关怀下的北京正负电子对撞机建设》,《现代物理知识》2013年第1期。)

1984年10月7日,邓小平为北京正负电子对撞机工程奠基并题词(柳怀祖口述,杨小林、陈京辉访问整理:《北京正负电子对撞机工程建设亲历记——柳怀祖的回忆》,湖南教育出版社,2016年,第156页。)

在北京正负电子对撞机的建造和运营过程中,李政道先生仍然不遗余力地身体力行,坚定推动着中国高能物理研究的进步和发展。他不仅总会在关键的节点提出重要的建议,还深入到细微之处,为对撞机的工程组织管理工作提供了诸多宝贵的指导。

李政道先生提出的在领导机制中实行所长和经理负责制,在工作管理中引入鼓励机制等建议,都极大地帮助了北京正负电子对撞机的顺利建设。在此期间,中国科学院还接受了李政道的建议,邀请1984年退休的斯坦福直线加速器中心(SLAC)主任潘诺夫斯基作为高级顾问,每年来华两次,每次为期两周,为工程提供指导,他也在国家实验室运营建设和先期规划方面为中国提出了诸多宝贵的建议。

再回首,先生风姿依旧、身影如昨

1986年,在高能物理领域世界上正在建设和已经建设完毕的大科学设施共计37个,美国17个,西欧12个,苏联5个,日本2个,而中国只有尚在建设中的北京正负电子对撞机(BEPC)1个。

1988年10月,北京正负电子对撞机工程的奠基人邓小平到北京玉泉路中国科学院高能物理研究所视察工程,他紧紧握住李政道的双手,向他为对撞机工程付出了巨大的努力表示感谢。

成功对撞后,邓小平在视察北京正负电子对撞机时与李政道紧紧握手(中国高等科学技术中心编:《李政道文选(科学和人文)》,上海科学技术出版社,2008年,第47页。)

正如中国科学院高能物理所所长王贻芳院士回忆的那样,“如果没有李政道,北京正负电子对撞机可能建不起来,也可能拖延很久,或者质量出现很大的问题”。可以说,正是李政道先生的排除万难、亲力亲为,极大地推动了北京正负电子对撞机的建设,更是帮助了中国科学重新攀登世界科学前沿的高峰。

1992年,中美两国科学家在第26届国际高能物理大会上发表了在北京正负电子对撞机上合作进行的τ轻子质量的精确测量结果,其精度较原结果提高了5倍,这一成果也被誉为“近期国际高能物理领域最重要的实验结果之一”。(樊洪业主编:《中国科学院编年史 1949-1999》,上海科技教育出版社,1999年,第350页。)

中美高能物理合作的一系列的成果都表明,北京正负电子对撞机在建成运营之后,也真正实现了中国进入世界高能物理前列的目标。

回顾中国高能物理事业的发展历程,从“没有希望、办不成事”到“在世界高科技领域占有一席之地”, 中国高能物理设施的成功建设,离不开中国高能物理学家们的日夜拼搏和领导人关键决策,也同样离不开广泛的跨国科技交流与合作。正是在李政道先生这样的无数海外华人和外国科学家的无私帮助下,北京正负电子对撞机才取得了如此巨大的成功。

可以说,北京正负电子对撞机为中国提供了一种独一无二的历史机遇,它不仅为中国带来了广泛的知识分享与技术转移的渠道,更为中国科学以高能物理学这一重要突破口回归国际世界创造了条件。

北京正负电子对撞机的设计、建造与运营过程,不仅从无到有地为我国培养了大批加速器建造和实验物理方面的人才、使中国引进了先进的组织管理方法与实验室运营经验,更使得中国树立起了进行国际尖端大科学工程建设的信心。而包括李政道在内的中美两国的科学家,作为科学、信息与技术的跨国传播者,也助力开创了中美官方与民间科技交流的新局面。北京正负电子对撞机工程本身,除了实现新中国一代高能物理学家的梦想外,更是一跃化身中国科技现代化的象征,成为中国科技发展史上的一座丰碑。

如今,我国科技现代化和高能物理科学都已经取得了长足的进步,但这也使我们必须铭记千千万万像李政道先生这样高尚无私的海外华裔科学家和无数为中国科技事业拼搏的奋斗者们。他们的成就、经历与故事,也应当更加激励着我们,永不停止中国科学迈向世界前沿的步伐。

还没有评论,来说两句吧...